植物二次代謝 (峠研究室)

-

研究室ホームページ

- https://bsw3.naist.jp/tohge/

-

全学オンラインセミナー

2022年度に開催されたBio Discovery Session(全学オンラインセミナー)のアーカイブ動画の一覧です。 - Bio Discovery Session

-

Webメディア

NAIST Edge BIOは、奈良先端科学技術大学院大学 バイオサイエンス領域 の各研究室で取り組んでいる「最先端」の研究プロジェクトや研究成果について、研究者だけではなく受験生や一般の方にも分かりやすく紹介するためのWebメディアです。 - NAIST Edge BIO 第12回

研究・教育の概要

植物は、多種多様な化学構造を有する二次代謝物を産生します。これらの化合物の多くが、様々な生物活性が有することが知られており、医薬品や化粧品などとして用いられています。一方で、植物二次代謝物の多くが植物内において環境ストレスに対する防御機構などにおいて、重要な働きをしていることが報告されています。このように植物が種固有の化合物を産生するようになったのは、生合成経路に関わる遺伝子が、進化の過程で機能獲得・欠損を繰り返し、外部環境に順応できるように選択された結果だと考えられています。植物二次代謝研究室では、自然界に広く存在する植物二次代謝物の構造多様性について、オミクス統合解析や種間比較解析などを駆使して有用代謝物の産生に関わる遺伝子群の探索および新規機能の解明を行っています。研究成果は有用代謝物産生機能付加育種などへの応用が可能です。

主な研究テーマ

植物代謝における多様性の理解と機能ゲノミクス

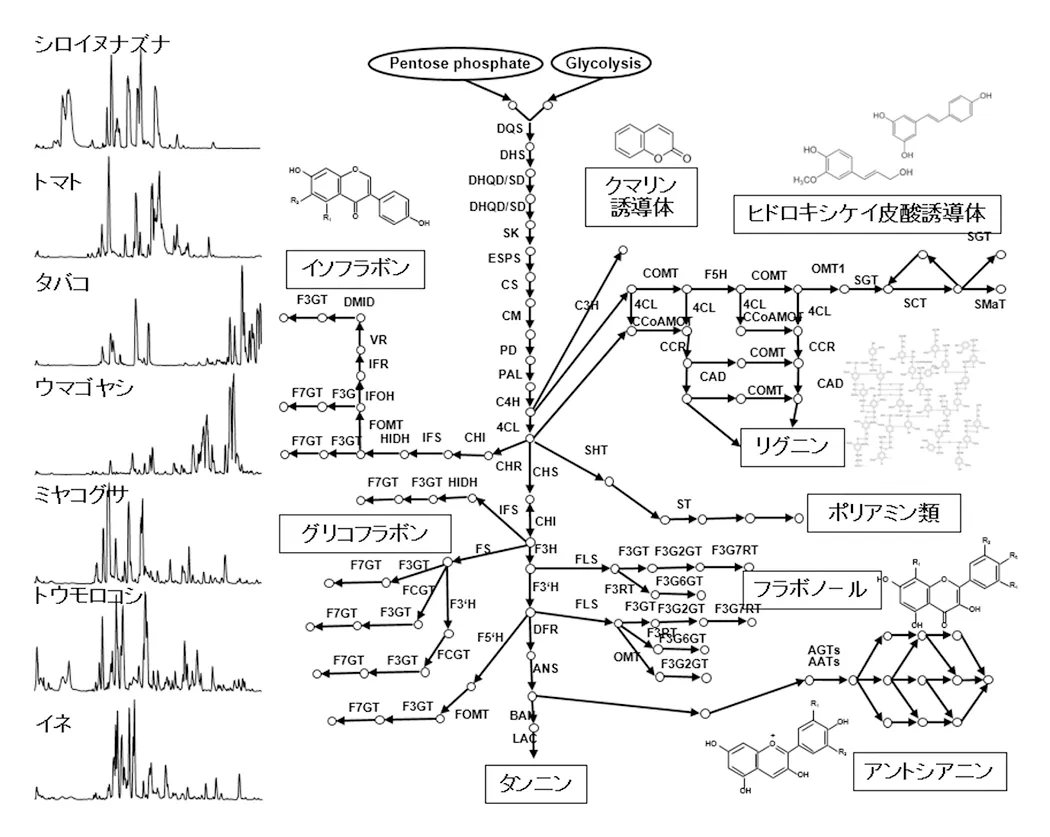

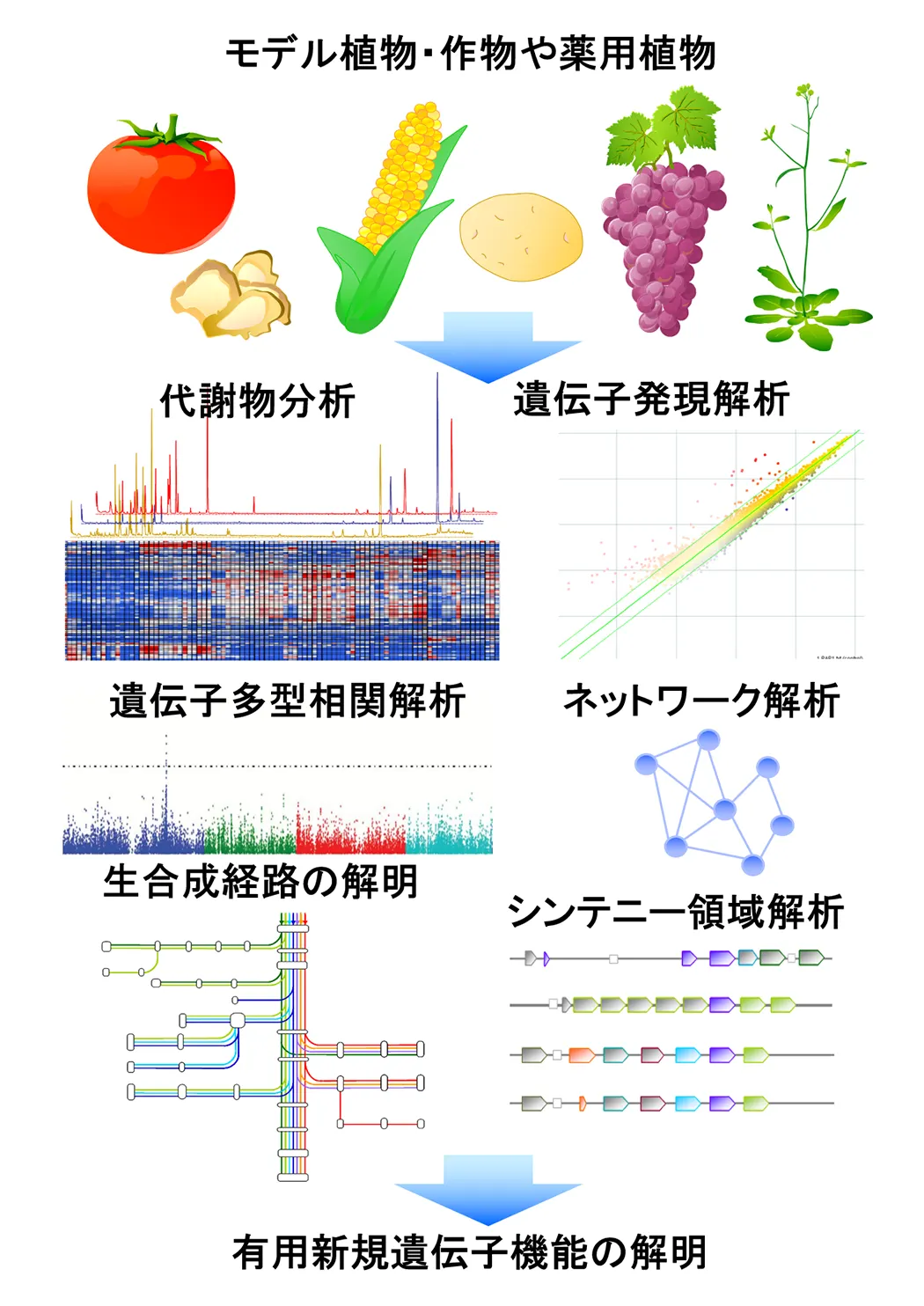

現在までに数多くの植物種のゲノム配列の解読が完了していますが、産生される二次代謝物の化学構造とその制御機構は非常に複雑(図1)で、遺伝子やタンパク質の配列情報から産物を予測するのは困難です。また、ストレス防御時にのみ産生される代謝物や、特定の器官でのみ産生・蓄積されるもの、また同じ植物種内での自然変異遺伝子多型の違いにより産生される代謝物を含めた生合成経路の全体像については、ほとんど明らかとなっていません。私たちはゲノム配列などの情報をもとに、モデル植物・作物や薬用植物を対象に、様々な組織や自然変異体などについて、質量分析計を用いた代謝物分析を行い、得られた情報をもとに生合成経路の全体像を解明しています。さらに、トランスクリプトーム解析、ネットワーク解析、量的形質座位(QTL)解析やゲノムワイド関連解析(GWAS)などを用いてオミクス統合解析を行い、新規遺伝子機能の解明を目的とした機能ゲノミクスを行っています(図2)。

種間比較と新機能分化ゲノム領域の解析

植物二次代謝物の構造多様性を生み出す要因となっている遺伝子の多くは、新機能分化(neofunctionalization)領域と呼ばれる比較的最近の進化過程で発生したゲノム領域由来、もしくは生合成遺伝子クラスター由来であると考えられています。このようなゲノム領域のシンテニ-を用いた種間比較解析を行うことで、有用な機能遺伝子群を発見できると考えています。また、生合成経路の発生と種分化との関連性、および植物種の進化過程の軌跡の解明に着目した研究にも取り組んでいます。

栄養欠乏生育下における代謝変動の解析

例えば、がん抑制成分として注目されているグルコシノレート類は、硫黄や窒素の不足した土壌では、産生能が低くなることが知られています。様々な栄養欠乏条件下における一次代謝・二次代謝経路の関連性解析を行うことで、有用物質産生の安定、マ-カー代謝物や追肥時期のモデル化を目指し、詳細な代謝システムの解析を行っています。

主な発表論文・著作

- Ferrari et al., Nat Commun., 10, 737, 2019

- Matz et al., Cell reports, 26, 356-363, 2019

- Fabregas et al., Nat Commun., 9, 4680, 2018

- Peng et al., Nat Commun., 8, 1975, 2017

- Tohge et al., Nat Commun., 7, 12399, 2016

- Bolger et al., Nat Genet., 83, 686-704, 2015

- Alseekh and Tohge et al., Plant Cell, 27, 485-512, 2015

- Wang et al., Nat Biotechnol, 32, 1158-1165, 2014

- Alejandro, Lee, Tohge et al., Curr. Biol., 22, 1207-1212, 2012

- Djamei et al., Nature, 478, 395-398, 2011

- Tohge & Fernie., Nat Protoc., 5, 1210-1227, 2010

- Watanabe et al., Plant Cell, 20, 2484-2496, 2008

- Watanabe et al., Plant Physiol, 146, 310-320, 2008

- Tohge et al., Plant J. 42, 218-235, 2005

(こちらのリンクはすべて外部サイトへ遷移します![]() )

)

奈良先端科学技術大学院大学

奈良先端科学技術大学院大学