植物生理学 (遠藤研究室)

-

研究室ホームページ

- https://bsw3.naist.jp/endo/

-

全学オンラインセミナー

2022年度に開催されたBio Discovery Session(全学オンラインセミナー)のアーカイブ動画の一覧です。 - Bio Discovery Session

-

Webメディア

NAIST Edge BIOは、奈良先端科学技術大学院大学 バイオサイエンス領域 の各研究室で取り組んでいる「最先端」の研究プロジェクトや研究成果について、研究者だけではなく受験生や一般の方にも分かりやすく紹介するためのWebメディアです。 - NAIST Edge BIO 第9回, 第34回

研究・教育の概要

ほとんどの生物は自身の体の中に時計を持っており、それを使って周期的な環境変化を予測し、先回りして変動に備えています。中でもおよそ24時間のリズムを刻む概日時計(がいじつどけい)は、植物では、遺伝子発現や細胞伸長、花芽形成など様々な生理応答に関わっています。私たちの研究室では、植物での概日時計の役割の理解をさらに深めることを目標にしています。

さらに、これに関連して、植物が季節に応じて花を咲かせるメカニズムや竹が67年にいちど花を咲かせるメカニズムなど、1日より長い周期の時間を測る仕組みやその分子メカニズムを明らかにすることも目指しています。

これらの研究を通して、植物に対する理解を深めるだけでなく、何が問題であるかを見極めそれに対する適切な検証方法を設定する能力を身につけます。

主な研究テーマ

一定のタイミングで花が咲くメカニズムの理解

植物は特定のタイミングで花を咲かせます。たとえば、春に花が咲くのは植物が季節変化を認識しているためです。また、同じ植物でもタケは種によって異なりますが、67年や120年の周期で花を咲かせます。

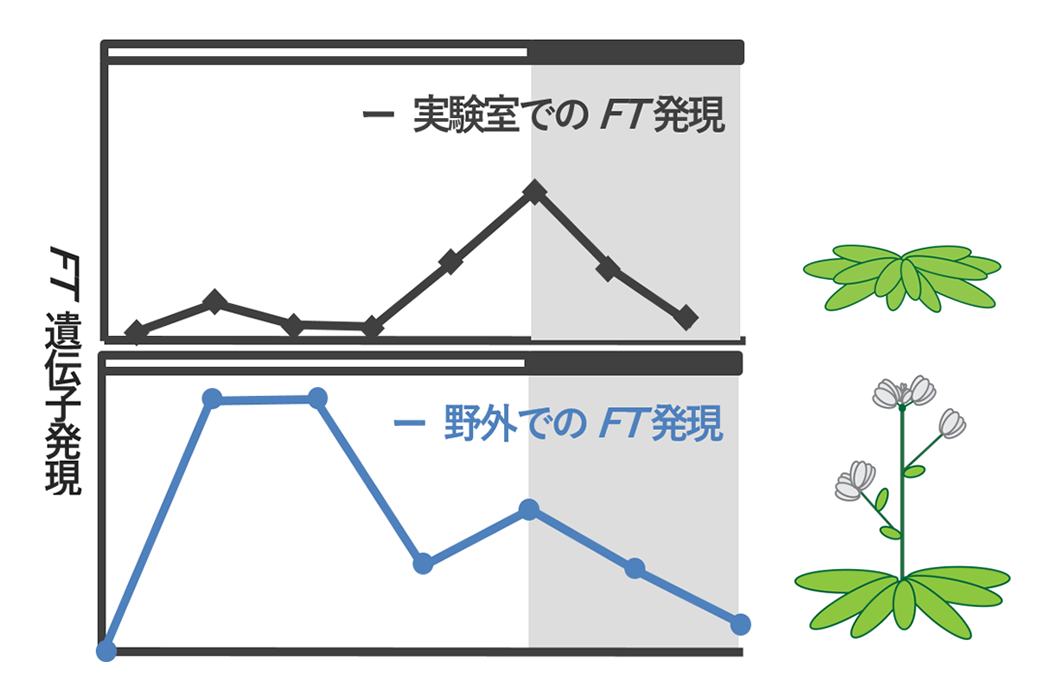

こうした周期的な花芽形成のうち季節性の花芽形成は概日時計(体内時計)によって制御されていると考えられています。モデル植物シロイヌナズナにおいて花成ホルモンをコードするFT 遺伝子の発現は夕方にピークをもつことが知られていますが、これは主に実験室条件(温度一定、長波長を含まない)で解析されてきた結果でした。ところが、野外条件(温度変化、長波長を含む)においては、夕方のFT 発現ピーク以外にも朝方にも明確なFT 発現ピークが見られ、花成のタイミングも早いことが明らかになりました(図1)。私たちは、これまで着目されてこなかった朝のFT 発現ピークとそれを生み出す温度の影響に着目し、どのような分子メカニズムが背景にあるのかを、遺伝学や生化学を駆使した解析に加え、生態学的な観点から解析しています。

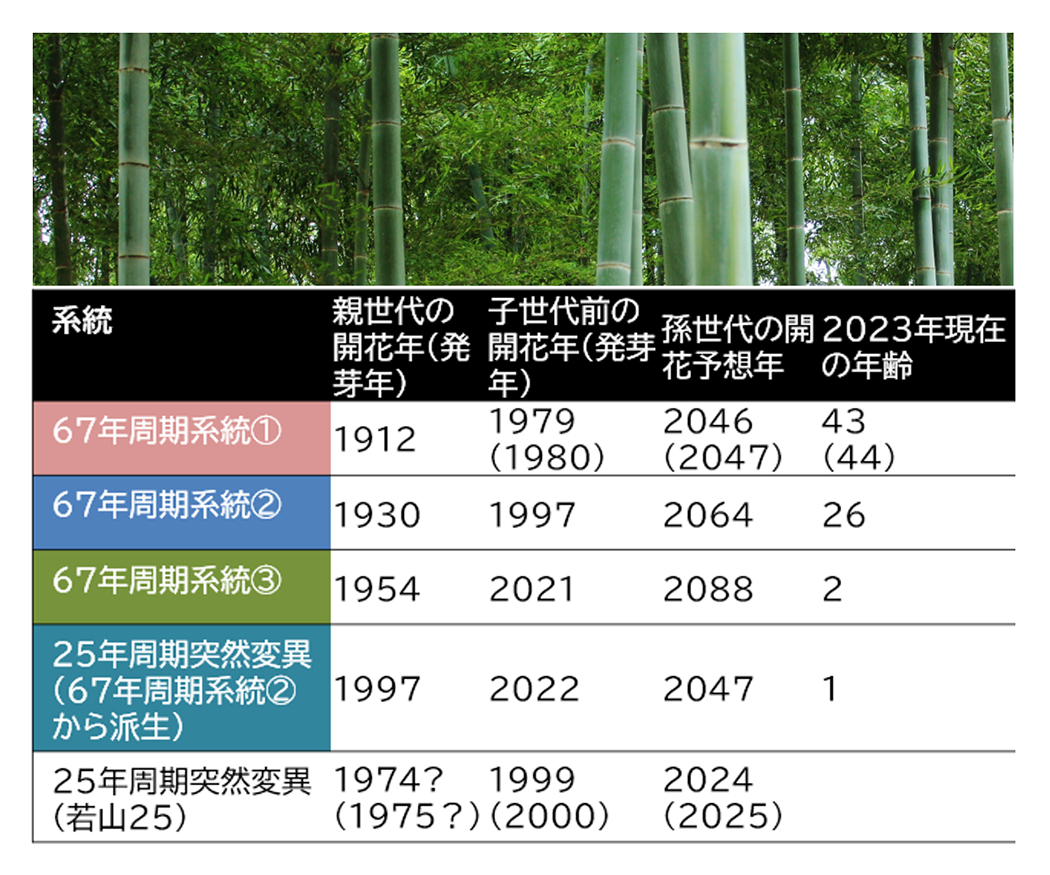

また、タケにおいても花成にはFT 遺伝子が重要であることは示されていますが、これまでの理解の枠組みでは数十年周期のリズムがどのように計測されているかについてはわかっていません。67周期とおそらく「時」をカウントする仕組みに変異の入っている25年周期のモウソウチク系統などを用いてこの問題に取り組みます(図2) 。

時間情報の長距離伝達の仕組みと意義

植物は神経や血管を持ちませんが、1つの植物個体として生育するためには、体のいろいろな部分で測った時間を他の器官・組織と共有する必要があります。しかし、植物がどのようにして時間情報を伝えてあっているのか、伝わった情報をどのように利用しているかについては不明のままです 。

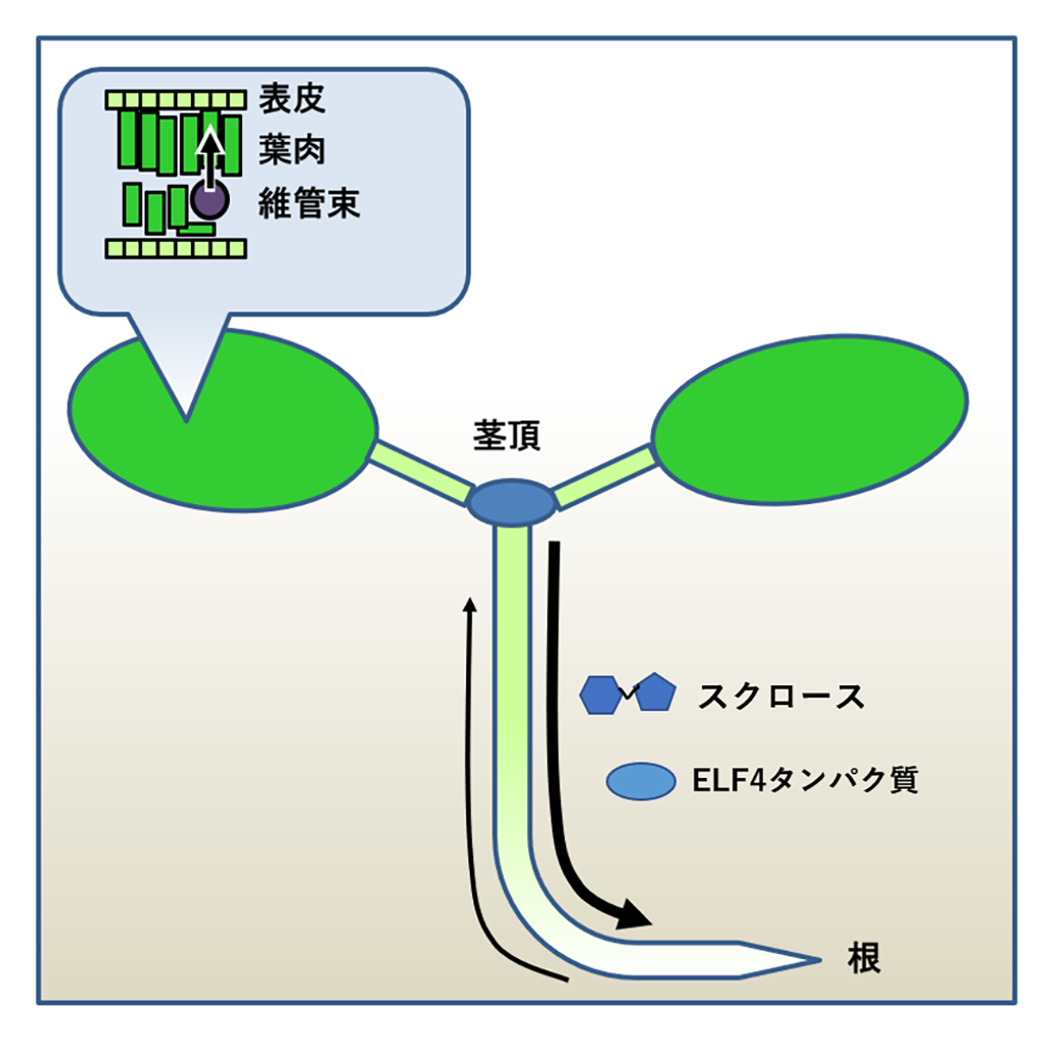

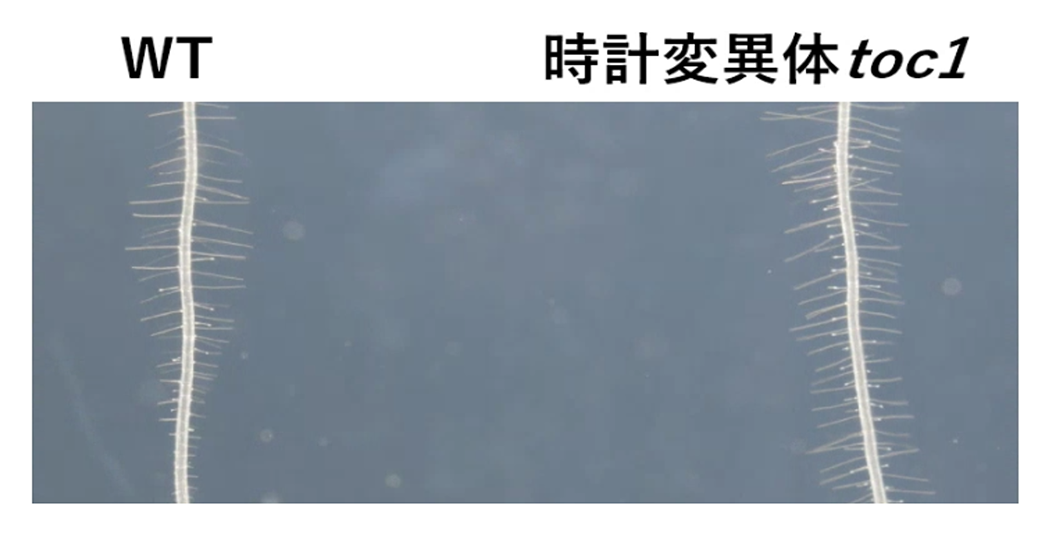

私たちは、接ぎ木やホタルの発光システムを利用した器官レベルでのレポーター解析を通じて、植物の概日時計における器官・組織レベルでの概日時計の特性や役割、植物の地上部と根の間でどのようにして時間情報をやり取りしているかを、糖類や移動性の時計タンパク質ELF4、様々な栄養素などによる時間情報伝達メカニズムに着目して解析しています(図3)。さらに、根に生える根毛の長さには概日リズムが存在すること発見し、その周期性には地上部から伝わる情報が重要であることも見出しました。このように新たに見つかった現象の謎を解明すべく、解析を進めています(図4)。

主な発表論文・著作

- Ikeda et al., Plant Cell Physiol,64,1289-1300, 2023

- Torii K, et al., Plant Cell Physiol., 61, 243-254, 2020

- Chen, Takahashi et al., Nat Plants., 6, 416-425, 2020

- Song, Kubota et al., Nat Plants. 4. 824-835, 2018

- Endo et al., Nat Protoc., 11, 1388-1395, 2016

- Shimizu et al., Nat Plants., 1, 15163, 2015

(こちらのリンクはすべて外部サイトへ遷移します![]() )

)

奈良先端科学技術大学院大学

奈良先端科学技術大学院大学