植物共生学(吉田聡子研究室)

-

研究室ホームページ

- https://bsw3.naist.jp/yoshida/

-

全学オンラインセミナー

2022年度に開催されたBio Discovery Session(全学オンラインセミナー)のアーカイブ動画の一覧です。 - Bio Discovery Session

-

Webメディア

NAIST Edge BIOは、奈良先端科学技術大学院大学 バイオサイエンス領域 の各研究室で取り組んでいる「最先端」の研究プロジェクトや研究成果について、研究者だけではなく受験生や一般の方にも分かりやすく紹介するためのWebメディアです。 - NAIST Edge BIO 第5回、 第30回

研究・教育の概要

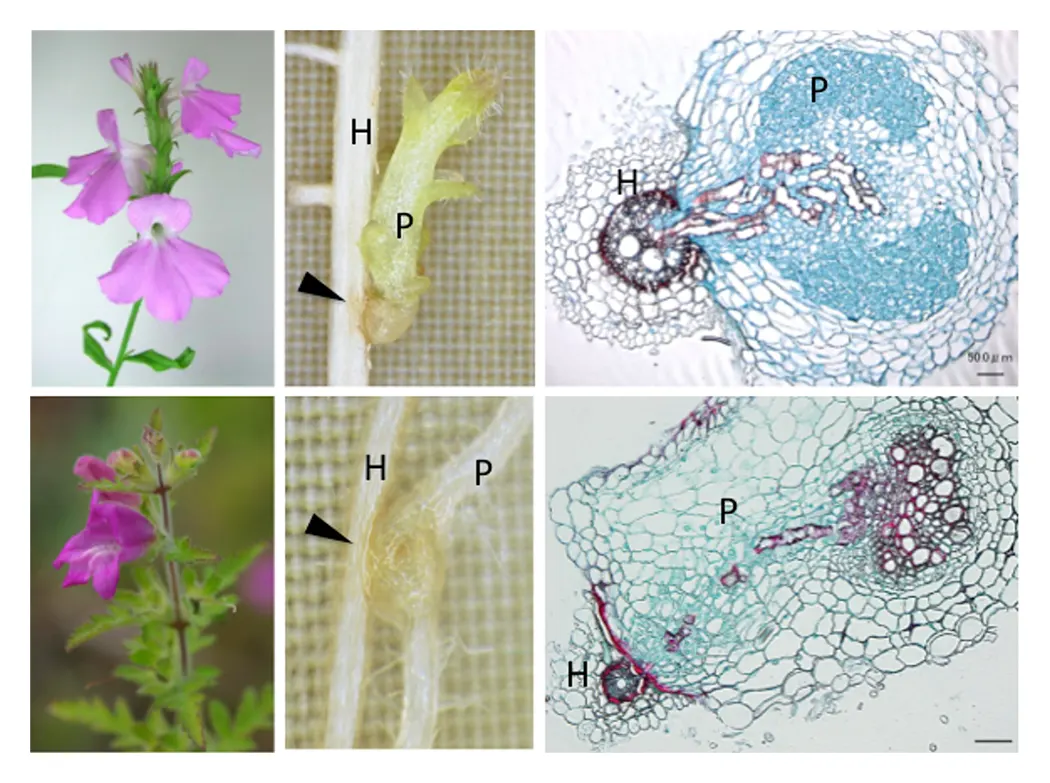

世界における重要農業病害-寄生植物-

一般的な高等植物は、太陽の光を浴びて光合成をし、自身の成長に必要な有機栄養を作り出しますが、全く違う方法で生きている植物がいます。宿主植物に寄生して、栄養を奪って生活する寄生植物です。中でも、ハマウツボ科の絶対根寄生植物であるストライガやオロバンキは、穀物や野菜に寄生し、アフリカやヨーロッパを中心に甚大な農業被害をもたらしています( 図1)。寄生植物はなぜ寄生できるようになったのでしょうか?どうしたら寄生雑草の被害を減らすことが出来るでしょうか?その解決策をさぐるため、分子遺伝学、細胞生物学、ゲノム科学的手法を駆使して寄生植物の寄生メカニズムの解明に取り組んでいます。

主な研究テーマ

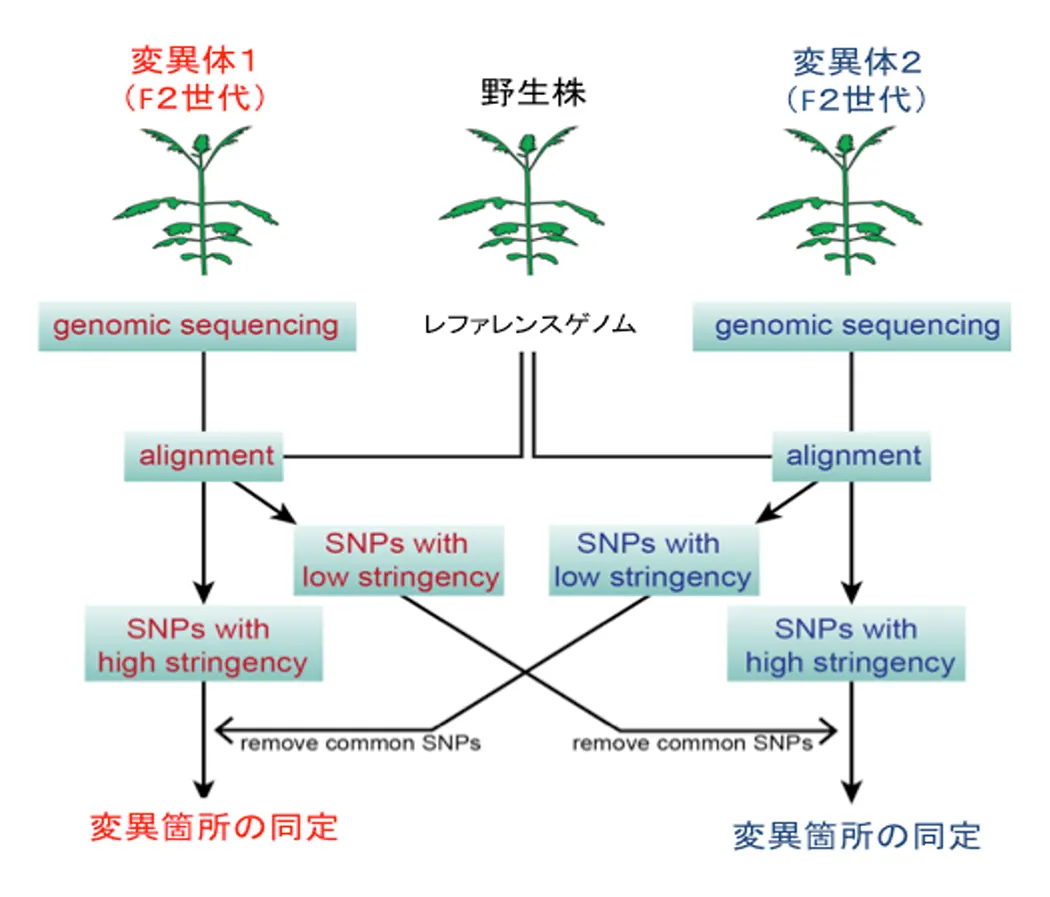

寄生植物の吸器形成遺伝子の単離と解析

ハマウツボ科寄生植物は、宿主植物の根に近づくと“吸器”と呼ばれる侵入器官を自身の根に発達させ、宿主の根に侵入し、導管をつなげて宿主から水や栄養を奪います(図2)。吸器は寄生植物が独自に進化させた器官です。私達は、ハマウツボ科条件的寄生植物であるコシオガマの変異体ラインを整備し、吸器形成に異常がある変異体を単離しました。次世代シーケンサーを用いて変異体ゲノムを解析することによって、変異体原因遺伝子の同定し(図3)、その遺伝子の機能解析をおこなっています。また、ストライガとコシオガマのトランスクリプトームから、吸器形成時に発現する遺伝子を単離し、逆遺伝学的な手法から吸器形成に関わる遺伝子の単離を目指しています。

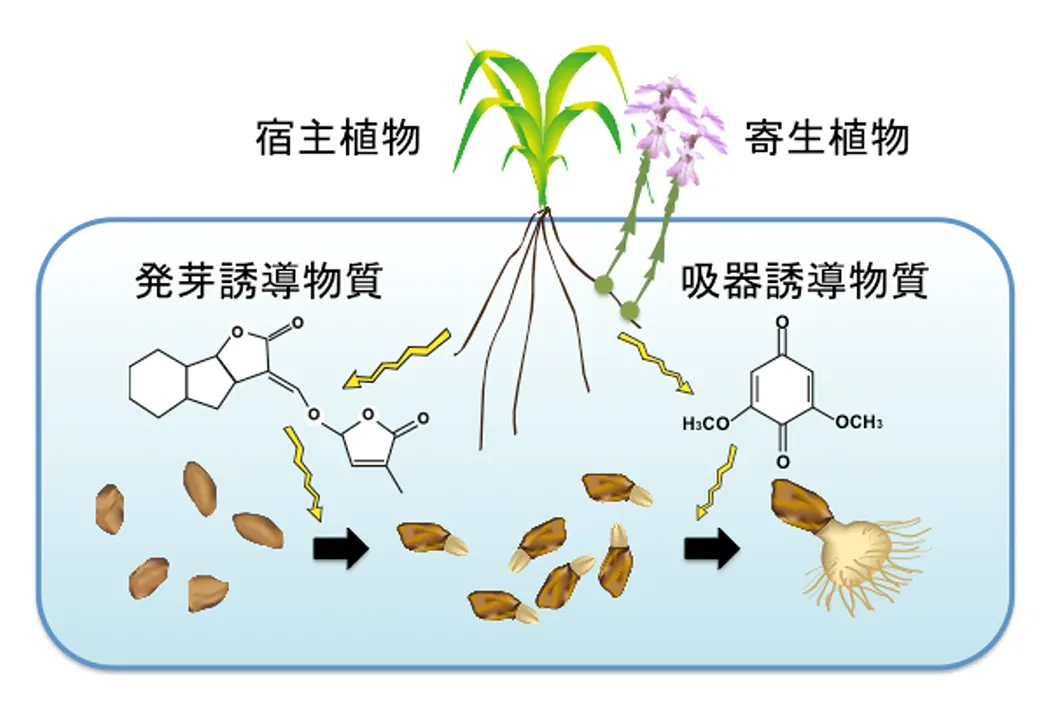

植物間の低分子化合物を介したコミュニケーション

寄生植物は宿主植物から分泌された低分子化合物を認識して寄生を成立させます(図4)。絶対寄生植物ストライガは、植物の枝分かれ制御や相利共生菌の活性化をする植物ホルモン・ストリゴラクトンを認識し発芽します。一方で、吸器の形成は、キノンやフェノール酸類がシグナルとなって誘導されます。しかし、吸器誘導物質が宿主植物でどのように作られ分泌されるのか、どのように寄生植物に認識されるのかはほとんど分かっていません。吸器誘導物質の性質とそのシグナル伝達機構を明らかにするために、ケミカルスクリーニングからの探索をおこないます。

寄生植物ゲノムはどう進化したか?

近年の次世代シーケンス技術革新をうけて、植物ゲノムの解読はより身近なものになってきました。私達は、ストライガとコシオガマの全ゲノムシーケンスをおこない、寄生植物ゲノムの特徴を調べました。寄生植物は水平伝播によって宿主から遺伝子をもらっていること、ストリゴラクトン受容体遺伝子が重複していることなど、様々なことが分かってきました。どうやって植物は新しい遺伝子を得て、増やし、新しい形質を獲得するのか?バイオインフォマティクスを用いてゲノムの変遷を解析します。

奈良先端科学技術大学院大学

奈良先端科学技術大学院大学