微生物分子機能学 (乾研究室)

-

研究室ホームページ

- https://www.rite.or.jp/bio/naist/

-

全学オンラインセミナー

2022年度に開催されたBio Discovery Session(全学オンラインセミナー)のアーカイブ動画の一覧です。 - Bio Discovery Session

-

Webメディア

NAIST Edge BIOは、奈良先端科学技術大学院大学 バイオサイエンス領域 の各研究室で取り組んでいる「最先端」の研究プロジェクトや研究成果について、研究者だけではなく受験生や一般の方にも分かりやすく紹介するためのWebメディアです。 - NAIST Edge BIO 第25回

研究・教育の概要

近年大きな社会問題となっている地球温暖化やエネルギー資源枯渇問題の克服を目指し、カーボンニュートラルやバイオエコノミーの潮流が世界的に加速しています。このような背景の下、微生物分子機能学研究室では、「微生物の発酵能力」を応用利用することで、再生可能なバイオマス原料からバイオ燃料やグリーン化学品を高効率生産させる持続可能で環境調和型のバイオプロセスの研究開発に一貫して取り組んでいます。再生可能なバイオマス資源を有効利用可能な微生物機能の探索や物質生産能力を最大限引き出した「スマートセル」の創出を通して、脱炭素・循環型社会の実現を目指す研究開発に取り組んでいます。

主な研究テーマ

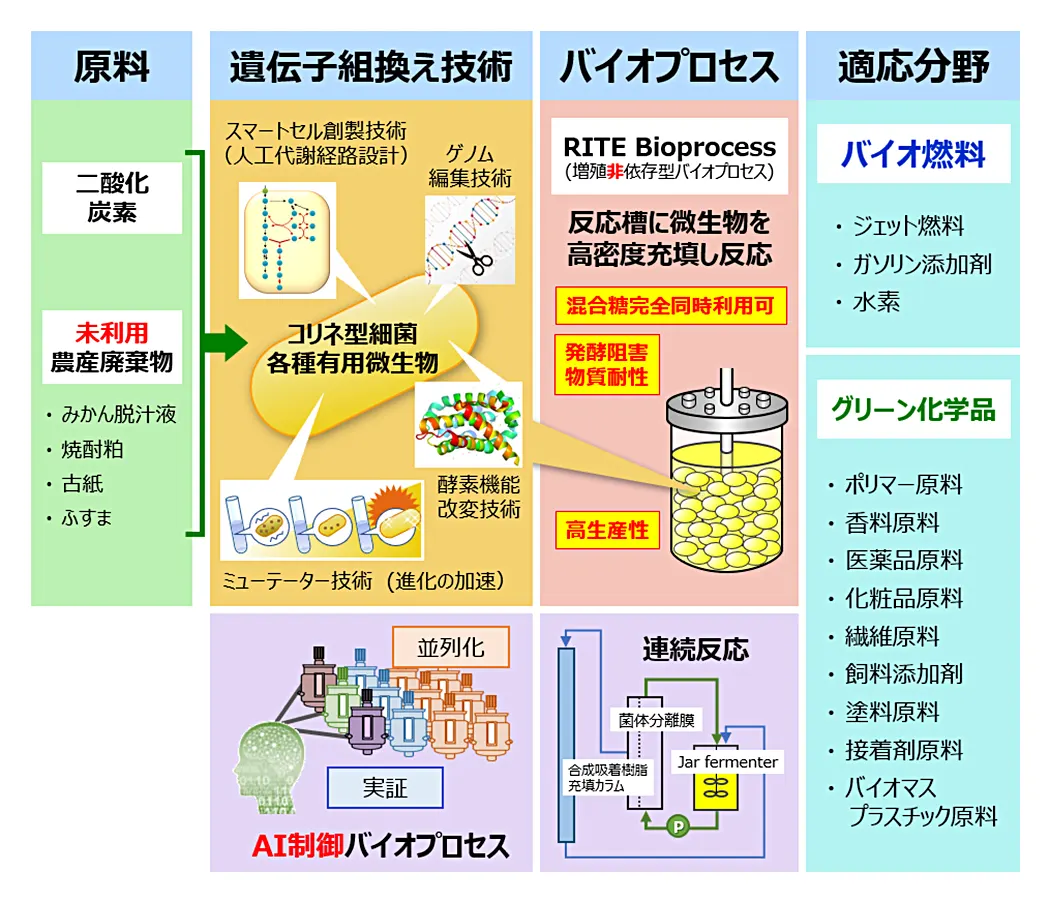

バイオものづくり新展開

バイオものづくりとは、再生可能資源であるバイオマスからバイオプロセスにより化学品や燃料を生産するコンセプトで、脱炭素社会や循環型社会の構築への大きな役割が期待されています。微生物分子機能学研究室ではアミノ酸工業生産に広く用いられているコリネ型細菌を利用して独自に開発した高効率バイオプロセス「増殖非依存型バイオプロセス」を適用し、バイオ燃料やグリーン化学品をCO2や未利用農産廃棄物等を原料として生産する技術開発に取り組んでいます(図1)。狙った化合物の高効率生産を可能とする微生物株の創出に当たっては、近年、進展著しいスマートセル創製技術、AI・デジタル技術、オミクス解析技術等を駆使することで、遺伝子配列、酵素、(人工)代謝経路の設計と最適化を図る合成生物学を適用します。さらには、AI制御を利用したバイオプロセスの最適化や、連続反応などの工学的生産手法の開発にも取り組んでいます(図1)。

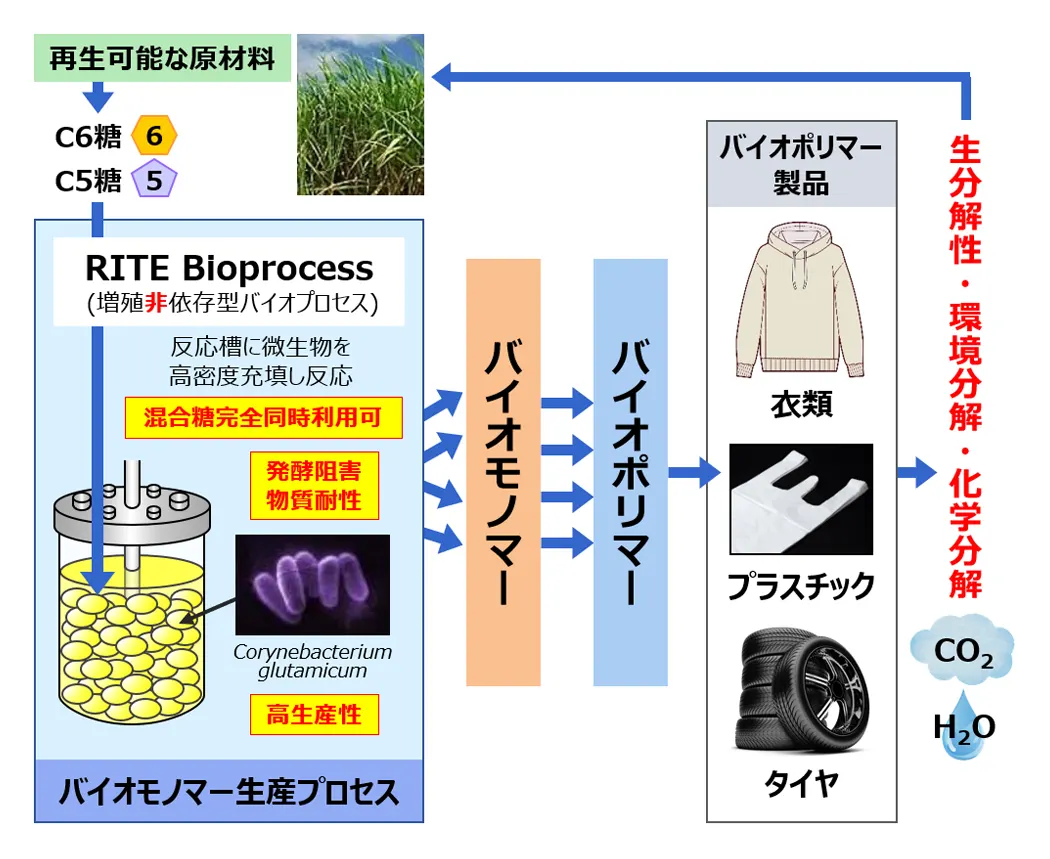

バイオ燃料及びグリーン化学品生産

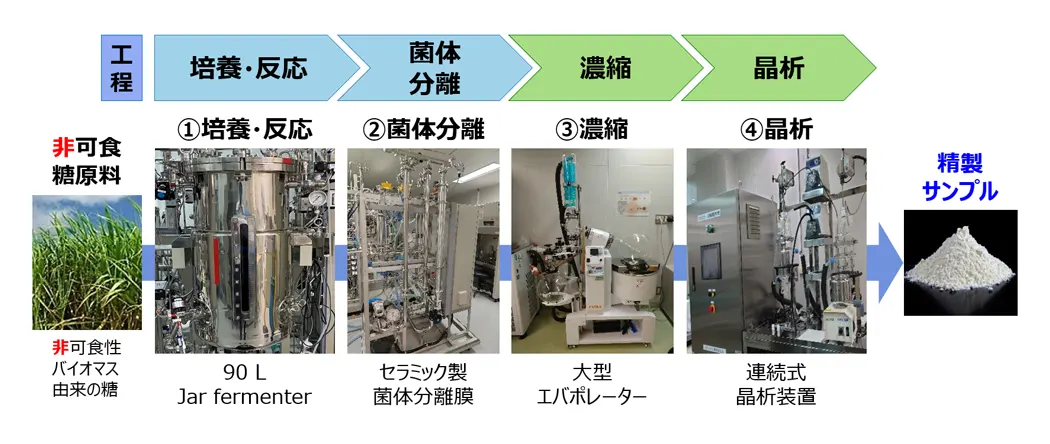

バイオ燃料分野では、非食料バイオマスからのバイオエタノール製造の基盤技術を確立しており、現在は次世代燃料として期待されるバイオ水素、バイオブタノールやバイオジェット燃料素材の生産技術開発に取り組んでいます。また、グリーン化学品としては、各種汎用ポリマー原料となる有機酸、アルコール類、イソプレン(図2)の他、高性能ポリマー、医薬・化粧品、香料、機能性食品素材等の分野で有用な各種の芳香族化合物等、幅広いターゲット化合物の生産技術研究開発を展開しています。開発菌株を用いた培養から精製工程までのベンチスケールでのバイオ生産一貫実証体制を整えており、事業化を推進しています(図3)。また最近は各種国家プロジェクトに参画し、分解スイッチ機構を備えた海洋生分解性バイオポリマーといった革新バイオ素材の創出や、CO2を直接原料とする「バイオものづくり」にも力を入れています。

主な発表論文・著作

- Y. Tanaka Y. et al., FEBS J, 291, 4489-4500, 2024

- Shimizu T. et al., Appl Microbiol Biotechnol, 108, 1-11, 2024

- Nakamichi Y. et al., Acta Crystallogr D Struct Biol, D79, 895-908, 2023

- Teramoto H. et al., Int J Hydrog Energy, 47, 29219-29229, 2022

- Teramoto H. et al., Int J Hydrog Energy, 47, 22010-22021, 2022

- Shimizu T. et al., Appl Environ Microbiol, 88, e0050722, 2022

- Toyoda K. et al., Microorganisms, 10, 1002, 2022

- Tanaka Y. et al., J Bacteriol, 204, e0005322, 2022

- Nakazawa S. et al., ACS Synth Biol, 10, 2308-2317, 2021

- Toyoda K. et al., Microorganisms, 9, 550, 2021

- Jojima T. et al., Biotechnol Biofuels, 14, 45, 2021

- Kogure T. et al., Metab Eng, 65, 232-242, 2021

- Uchikura H. et al., Appl Microbiol Biotechnol, 104, 6719-6729, 2020

- Hasegawa S. et al., Metab Eng, 59, 24-35, 2020

- Shimizu T. et al., Appl Microbiol Biotechnol, 103, 9739-9749, 2019

- Han S.O. et al., Biotechnol J, 14, e1900160, 2019

- Tsuge Y. et al., Appl Microbiol Biotechnol, 103, 3381-3391, 2019

- Oide S. et al., Enzyme Microb Technol, 125, 13-20, 2019

- Shimizu T. et al., Appl Environ Microbiol, 85, e01873-18, 2019

- Tsuge Y. et al., J Biosci Bioeng, 127, 288-293, 2019

(こちらのリンクはすべて外部サイトへ遷移します![]() )

)

奈良先端科学技術大学院大学

奈良先端科学技術大学院大学