発生医科学 (笹井研究室)

-

研究室ホームページ

- https://bsw3.naist.jp/sasai/

-

全学オンラインセミナー

2022年度に開催されたBio Discovery Session(全学オンラインセミナー)のアーカイブ動画の一覧です。 - Bio Discovery Session

-

Webメディア

NAIST Edge BIOは、奈良先端科学技術大学院大学 バイオサイエンス領域 の各研究室で取り組んでいる「最先端」の研究プロジェクトや研究成果について、研究者だけではなく受験生や一般の方にも分かりやすく紹介するためのWebメディアです。 - NAIST Edge BIO 第1回、第26回

研究・教育の概要

細胞分化・組織構築・機能維持の生物学

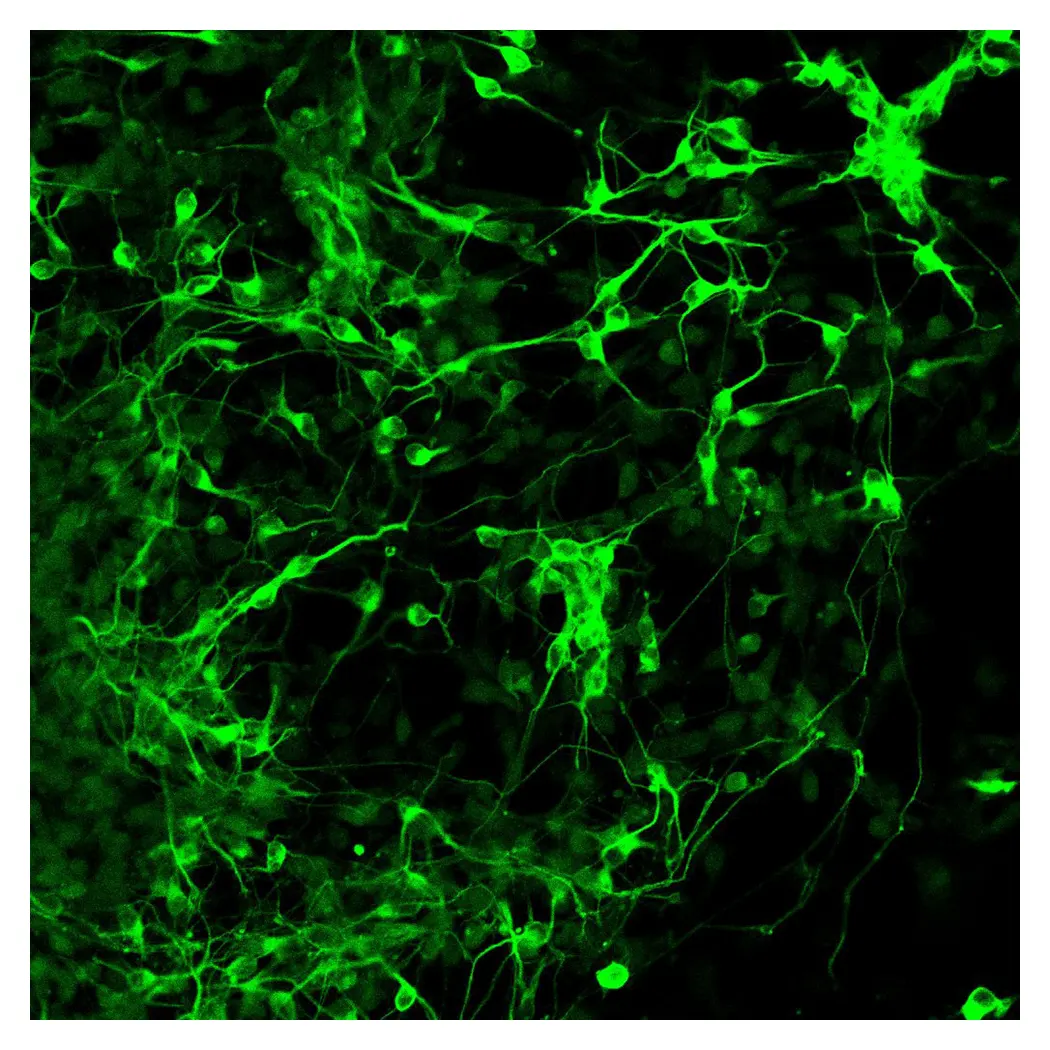

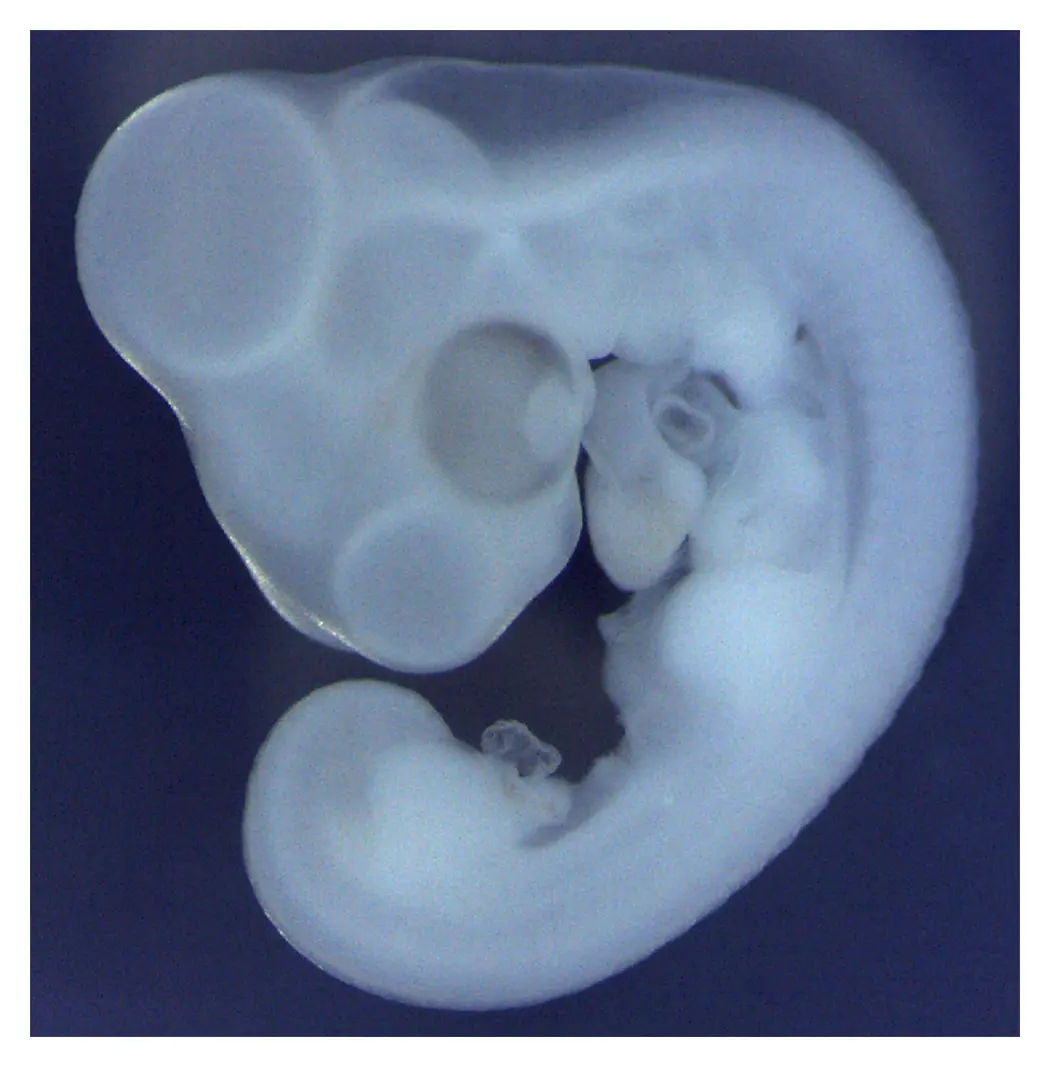

中枢神経系は個体の感覚や行動を制御する器官で、さまざまな種類の細胞で構成されています。これらの細胞は主に胚発生の段階で構築されますが、それぞれの細胞の配置や数は厳密に制御されています。私たちはこのメカニズムを明らかにするために、実験系としてニワトリやマウスの胚、および胚性幹細胞(ES細胞やiPS細胞)を実験系として用いて研究に取り組んでいます。

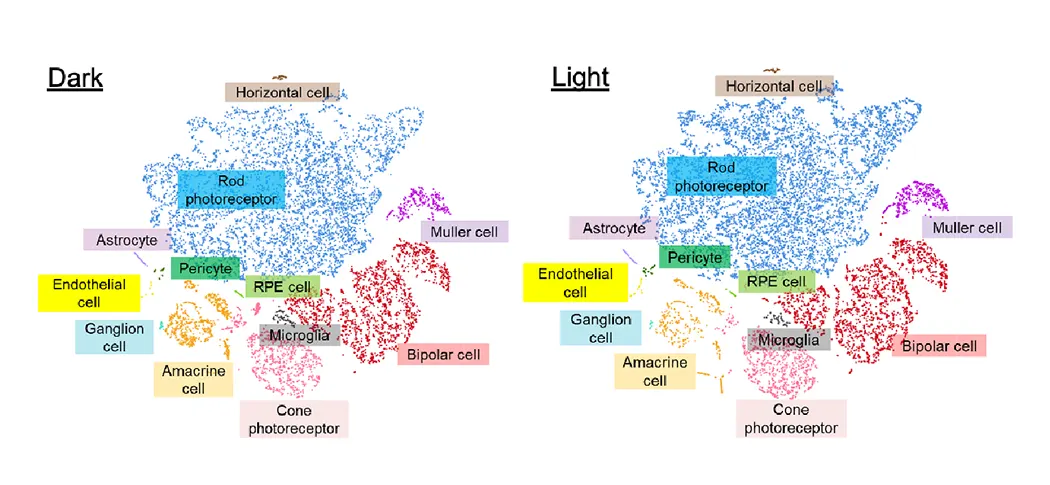

また、神経系はいったん異常をきたすと自然には回復しないため、体全体の機能を保つためには神経系は生涯にわたって正常に機能しなければなりません。そこで、神経細胞が恒常的に働くメカニズムを明らかにします。現在、遺伝性の眼疾患を発症するモデルマウスを使用し、新しい治療法を提案することを目指しています。

このように、発生生物学・細胞生物学を主軸にした自然科学の基礎研究を進めながら、その技術や知見を疾患の治療法の開発へと応用する、学際的な研究を展開しています。

主な研究テーマ

細胞分化を制御するシグナルと、前駆細胞の性質の変遷

胚発生の段階では、細胞が未分化な状態から前駆状態という過程を経て徐々に成熟していきます。この過程では、多くのシグナル分子が関与しており、これらが細胞の増殖や成熟に必須の役割を果たしています。私たちは、これらのシグナル分子の機能や細胞内における遺伝子発現ネットワーク、細胞のクロマチン状態の変遷を明らかにすることにより、細胞の分化過程を分子レベルで理解することを目指しています。

組織構築における細胞増殖と分化のバランスの制御

体内の各組織のサイズやそこに含まれる細胞数は、同一の種(動物)であれば、どの個体でもある程度決まっています。この制御は、細胞の増殖効率と分化のバランスによって決まっていると考えられますが、その遺伝子プログラムを明らかにします。

主な発表論文・著作

- Matsumoto et al., Development Growth and Differentiation, 2025

- Shigesada et al., Cell Mol. Life Sci., 81, 51, 2024

- Sasai et al., Development Growth and Differentiation, 66, 89, 2024

- Ong et al., iScience, 26, 107887, 2023

- Yamamoto et al., Stem Cells, 41, 453, 2023

- Yamamoto#, Ong# et al., Development Growth and Differentiation, 64, 318, 2022

- Katsuyama et al., Developmental Dynamics, 251, 350-361, 2022

- Kobayashi et al., Disease Models and Mechanisms, 144, dmm048962, 2021

- Yatsuzuka et al., Development, 146, dev176784, 2019

- Kadoya and Sasai, Frontiers in Neuroscience, 13, 1022, 2019

- Hori et al., Sci. Rep. 9, 15911, 2019

(こちらのリンクはすべて外部サイトへ遷移します![]() )

)

奈良先端科学技術大学院大学

奈良先端科学技術大学院大学