2025.04.02

寄生植物は宿主にどう入り込むのか?

植物共生学研究室・助教・若竹 崇雅

- 要旨

- 寄生植物は他の植物に寄生して養分を奪う植物で、花を咲かせる植物(被子植物)の約1%に当たる4000種以上もいると推定されています。これらの寄生植物は、吸器と呼ばれる特殊な器官を形成して宿主植物の組織に侵入し、相手と自分の維管束を連結することで栄養を横取りするという共通の特徴を持っています。私たちの研究グループでは、ハマウツボ科の寄生植物であるコシオガマを主な研究対象として、研究を進めています。本稿では、コシオガマがどのように宿主植物の組織に侵入するのか、そのメカニズムの解明につながる二つの研究を紹介します。

- 主要関連論文

- Ogawa S†, Wakatake T†, Spallek T, Ishida JK, Sano R, Kurata T, Demura T, Yoshida S, Ichihashi Y, Schaller A, Shirasu K. Subtilase activity in intrusive cells mediates haustorium maturation in parasitic plants. Plant Physiol. 2021 Apr 23;185(4):1381-1394. doi: 10.1093/plphys/kiaa001. (†co-first)

- Kurotani, Ki†., Wakatake, T†., Ichihashi, Y. et al. Host-parasite tissue adhesion by a secreted type of β-1,4-glucanase in the parasitic plant Phtheirospermum japonicum. Commun. Biol. 3, 407 (2020). https://doi.org/10.1038/s42003-020-01143-5, (†co-first)

1.はじめに

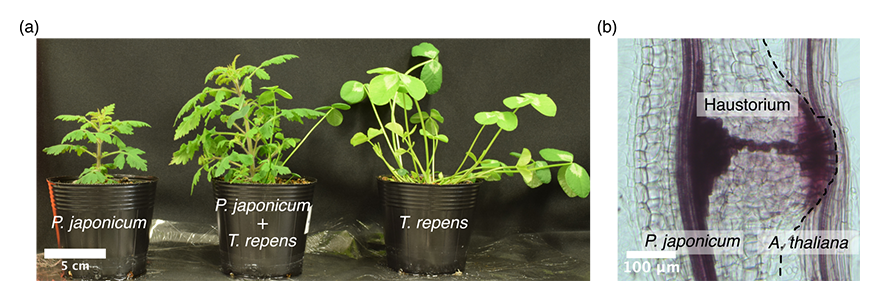

寄生生物と聞いてどのような生物を想像するでしょうか?魚介類に寄生するアニサキスや、カマキリに寄生するハリガネムシといった寄生虫を思い浮かべる人が多いかもしれません。寄生する生き物は自然界のあらゆる分類群で多様に進化しています。植物も例外ではありません。ほとんどの植物は太陽の光を使って自分で栄養を作りますが(独立栄養生物)、中にはほかの生き物に頼って生きるものもいます(従属栄養生物)。こうした植物には、大きく分けて2つのタイプがあります。他の植物から栄養を奪う「寄生植物」と、菌類から栄養を奪う「菌従属栄養植物」です。私たちの研究グループは寄生植物に焦点を当てた研究を行っています。被子植物の中で最も寄生植物の種数が多い分類群はハマウツボ科(Orobanchaceae)です。ハマウツボ科の寄生植物は栄養を宿主(寄生される植物)に完全に依存する種(絶対寄生)から部分的な寄生を行う種(条件的寄生)まで、宿主への依存度にグラデーションがあります。例えば、ストライガ(Striga)は成長に宿主の存在が必須の絶対寄生植物です。この植物はイネ科穀物に寄生し、収量を大幅に減少させるため、アフリカを中心に農家に深刻な被害を与えています。一方、日本に自生するコシオガマ(Phtheirospermum japonicum)は宿主に依存することなく一人でも生きていくことができる条件的寄生植物ですが、宿主に寄生することで成長が促進されます(図1a)。私たちはこのコシオガマを研究対象に選び、研究ツールの整備を行ってきました。この植物をモデルにして、寄生植物がどのようにして宿主から栄養を奪うのか、その秘密を解き明かそうとしています。

寄生植物は、宿主に取りつくための特別な構造を作ります。それが「吸器(haustorium)」と呼ばれる小さなコブ状の器官です。ハマウツボ科の寄生植物は根に吸器を作って寄生する根寄生植物です。吸器は宿主植物の組織に侵入し、水や栄養を運ぶ組織である維管束に到達すると、細胞の一部を維管束細胞へと分化させることで、寄生植物の維管束と宿主の維管束を連結します(図1b)。つまり、寄生植物は自分の栄養の輸送経路を宿主のものとつなげて、養分を盗んで成長するのです。

図1.宿主植物に寄生するコシオガマ

(a) シロツメクサ(Trifolium repens)に寄生するコシオガマ(Phtheirospermum japonicum)。培地上で寄生させた後にポットに移し3週間育成した。コシオガマは単独で生育(左)するより、シロツメクサに寄生した方が生育が良くなる(中)。逆にシロツメクサは寄生されると、単独で育つ時(右)より小さくなってしまう(中)。(b) シロイヌナズナ(Arabidopsis thaliana)に道管を連結するコシオガマの吸器(Haustorium)。黒い点線は吸器の輪郭を示す。サフラニン染色で道管が赤く染まっている。

2.侵入細胞ではどのような遺伝子が発現している?

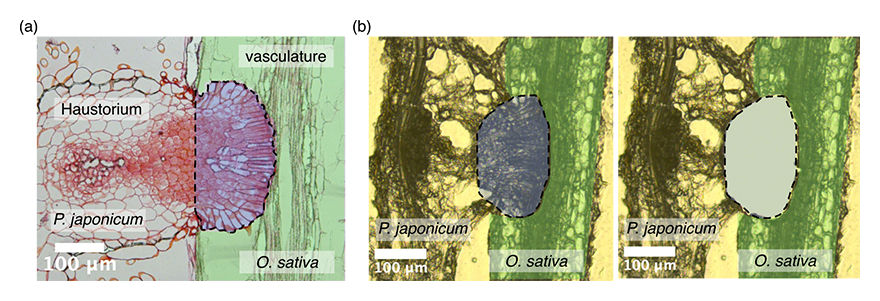

寄生植物が宿主から水や栄養を吸収するためには、宿主組織の内部に位置する維管束組織に到達する必要があります。吸器は、宿主植物の表面から維管束に至るまで、複数の細胞層を通過しなければなりません。吸器が宿主の組織に侵入する際、吸器の先端には「侵入細胞(intrusive cell)」と呼ばれる細長い細胞が生じます(図2a)。この細胞は、宿主の組織を突破する上で重要な役割を果たすと考えられていますが、実際にどんな分子が宿主組織への侵入を可能にしているのか詳細はまだよく分かっていませんでした。そこで、私たちは遺伝子の発現を網羅的に解析できるRNAシーケンシング(RNA-seq)と、薄く切った組織から狙った箇所だけを切り出すレーザーマイクロダイセクションという技術を組み合わせ、コシオガマの侵入組織に特異的に発現する遺伝子を調べました(図2b)。その結果、この組織で特徴的に働いている遺伝子群を特定することに成功しました。この中には細胞壁を分解する酵素をコードしている遺伝子がいくつもあり、侵入細胞が宿主細胞壁の分解に関与していることが示唆されました。植物の細胞は、セルロース、ヘミセルロース、ペクチンを主成分とする硬い細胞壁に囲まれています。そのため、細胞壁成分を分解する酵素を分泌し、宿主組織の細胞壁を軟らかくして侵入すると考えられます。また、いくつかの遺伝子については、侵入細胞での特異的な発現を実験的に確認し、吸器を構成する多数の細胞の中から侵入細胞を見分ける分子マーカーとしての有用性を示すことができました。

図2.コシオガマ吸器の切片から侵入細胞の切り出し

(a) イネ(Oryza sativa)に寄生するコシオガマ(P. japonicum)吸器 (haustorium) の切片。vasculature はイネの維管束を示す。(b) レーザーマイクロダイセクションによる侵入細胞の切り出し。凍結切片からイネの根に侵入した吸器の細胞(黒い点線で囲まれた青い領域)を切り出した。緑色はイネの根を示す。(Ogawa et al., 2021 より改変)

3.寄生は自然界で起こる接木

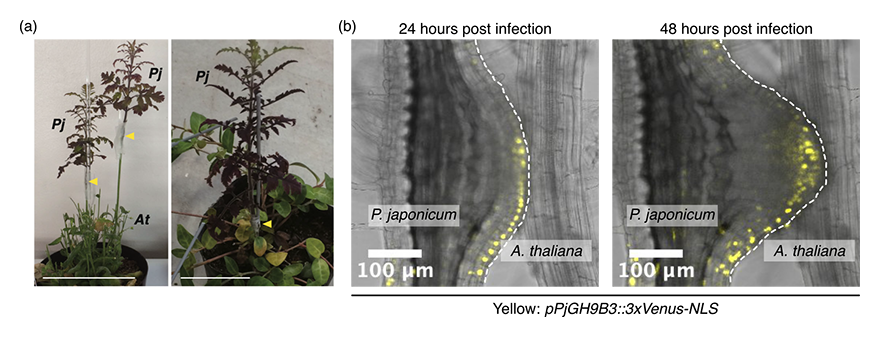

接木とは、農業や園芸で使われる技術で、異なる植物をつなぎ合わせて一つの植物として成長させる方法です。これにより、味が良くて病気にも強いといったいいとこどりの作物を育てることができます。しかし、接木が成功するのは通常、近縁の植物同士に限られます。科レベルで分類の遠い植物の接木(異科接木)では、組織の結合がうまくいかず失敗してしまうことが常識でした。ところが、近年この常識を覆す植物が発見されました。それはタバコ属の植物であるベンサミアナタバコ (Nicotiana benthamiana) です。この植物は、通常なら接木が難しい遠縁の植物ともつながることができる驚くべき能力を持っていました (Notaguchi et al., 2020)。この発見は、寄生植物の研究を進めてきた私たちに新たな気付きを与えてくれました。接木と寄生はどちらも異なる植物同士の組織を結合させる、その組織の間で栄養をやり取りする経路を作るという2つの重要な特徴を持っています。つまり、寄生植物は自然界で遠縁の植物と自分の「接木」をしているようなものなのかもしれないとひらめいたのです。

この考えをもとに、接木の専門家である共同研究者が「寄生植物もベンサミアナタバコのように異なる植物と簡単に接木できるのでは?」と仮説を立て、実験を行ったところ、まさしくその通りでした。コシオガマ(シソ目ハマウツボ科)とシロイヌナズナ(アブラナ目アブラナ科)やツルニチニチソウ(リンドウ目キョウチクトウ科)の間での異科接木に成功したのです(図3a)。さらに詳しく調べると、異なる個体の組織の境界で発現し(図3b)、寄生と接木の両方を促進するGH9B3という遺伝子を特定することができました。この遺伝子はセルロースの分解酵素であるβ-1,4-グルカナーゼをコードしており、組織の境界で細胞壁の再構成を促すことで、組織の結合を助けていると予想されます。接木と寄生という一見異なる現象の中にも、共通の分子メカニズムがあることを接木研究者との共同研究から明らかにできました。

図3.コシオガマの異科接木と宿主との境界で発現するPjGH9B3

(a) コシオガマ(Pj)とシロイヌナズナ(At, 左)、コシオガマとツルニチニチソウ(右)の異科接木。黄色の矢頭は接木接合部を示す。scale bar = 5 cm (b) pPjGH9B3::3xVenus-NLSの吸器発生初期での発現パターン。黄色は核局在シグナルを付与したVenus蛍光タンパク質の蛍光を示す。白い点線は吸器の輪郭を示す。(Kurotani et al., 2020 より改変)

4.おわりに

植物の細胞壁にはセルロースの他にもヘミセルロースやペクチンといった様々な成分があります。セルロースに作用するGH9B3だけでは、宿主組織への侵入には不十分であることが予想されます。侵入細胞のRNA-seq解析からは、ペクチンやヘミセルロースの分解に関わる遺伝子の発現も捉えることができています。おそらく寄生植物はさまざまな細胞壁成分を分解する酵素カクテルを分泌することで、宿主への侵入を果たしていると考えられます。今後は、侵入細胞が吸器の中でどのように発達するのか、寄生植物が進化の過程でこの特別な細胞をどうやって獲得したのか、といった疑問についても研究を進めていく予定です。

若竹 崇雅 NAIST Edge BIO, 0030. (2025)