全学オンラインセミナー Bio Discovery Session

全学オンラインセミナー Bio Discovery Session

2022年度に開催されたBio Discovery Session(全学オンラインセミナー)のアーカイブ動画の一覧です。

NAIST データ

若手教員割合(40歳未満)

42.2%

(R2-R4)

学術論文Top10%

79報

(R6)

国際誌/国際学会発表論文数

757報

(R6)

科研費交付件数

184件

(R6)

科研費交付金額

8.0億円

(R6)

授業について

教育プログラム

先端科学技術研究科が実施する教育プログラムは次の5つです。

- 情報理工学プログラム

- バイオサイエンスプログラム

- 物質理工学プログラム

- データサイエンスプログラム

- デジタルグリーンイノベーションプログラム

バイオサイエンス領域ではバイオサイエンスプログラムおよび融合領域であるデータサイエンスプログラム、デジタルグリーンイノベーションプログラムを選択することが可能です。入学後に配属される研究室の教員と相談のうえ、プログラムを決定します。それぞれの概要についてはこちらを御覧ください。

授業の特徴

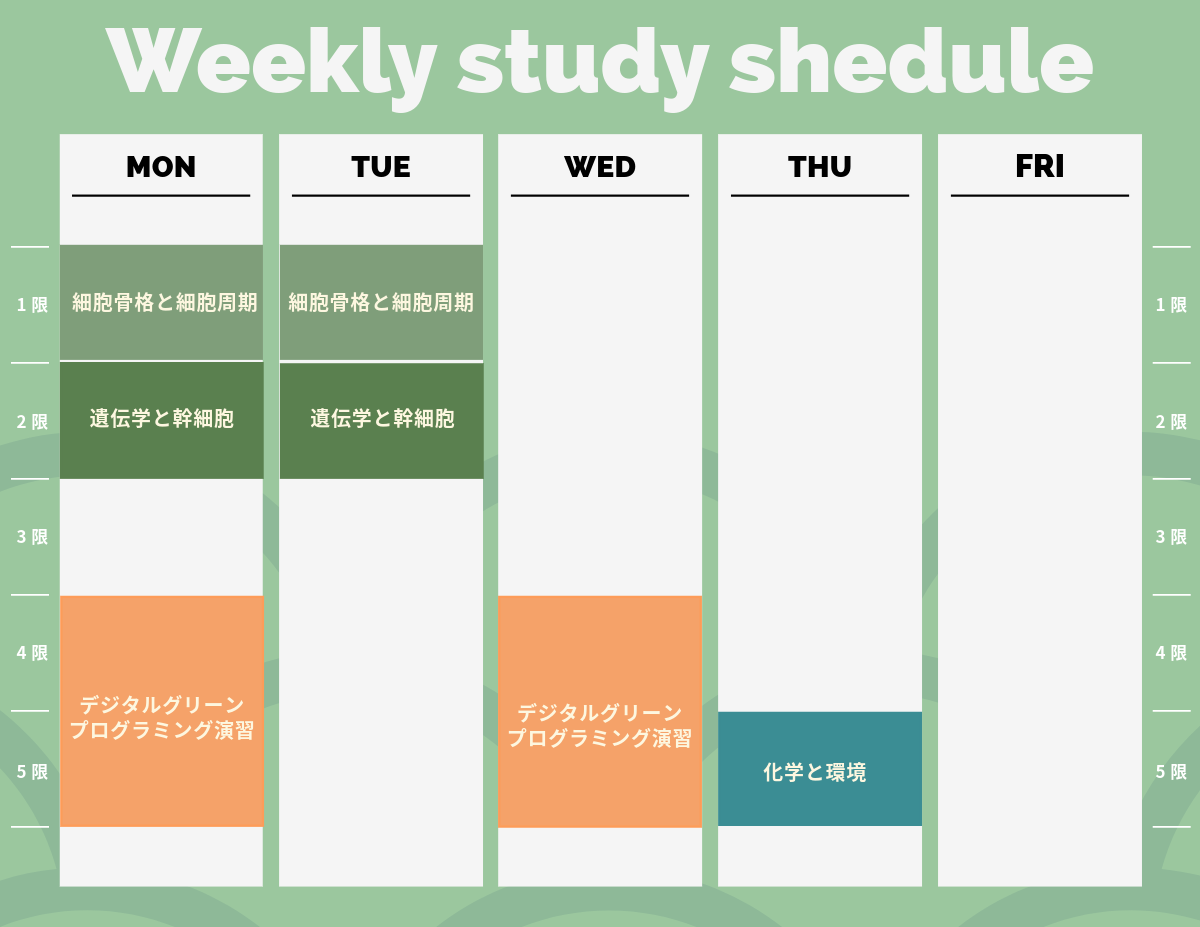

授業は少人数であることを生かしてアクティブラーニングを積極的に取り入れています。また、これまで生物学を積極的に学んでこなかった学生にも配慮し、レベル別の授業を実施するなど、きめ細やかな対応を取っています。実際に開講されている授業は シラバスシステムから確認することができます。

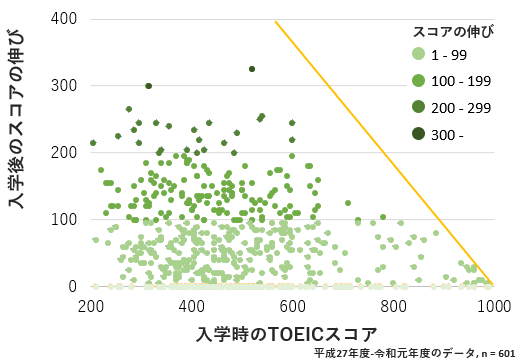

その他、博士課程に進学する学生に対しては英語力の向上を目的に英語での授業や海外派遣、国際学生ワークショップ等も実施しています。全学生の4人に1人、博士課程の学生の2人に1人は留学生です。そのため、ほぼ全ての研究室に外国人留学生が複数名いますので、修士課程の学生であっても日常の研究生活において、自然と高い英語力が身につきます。実際、ほとんどの学生が卒業時にTOEICの点数が伸びています。

授業内容について

開講されている授業はシラバスシステムから確認できます。

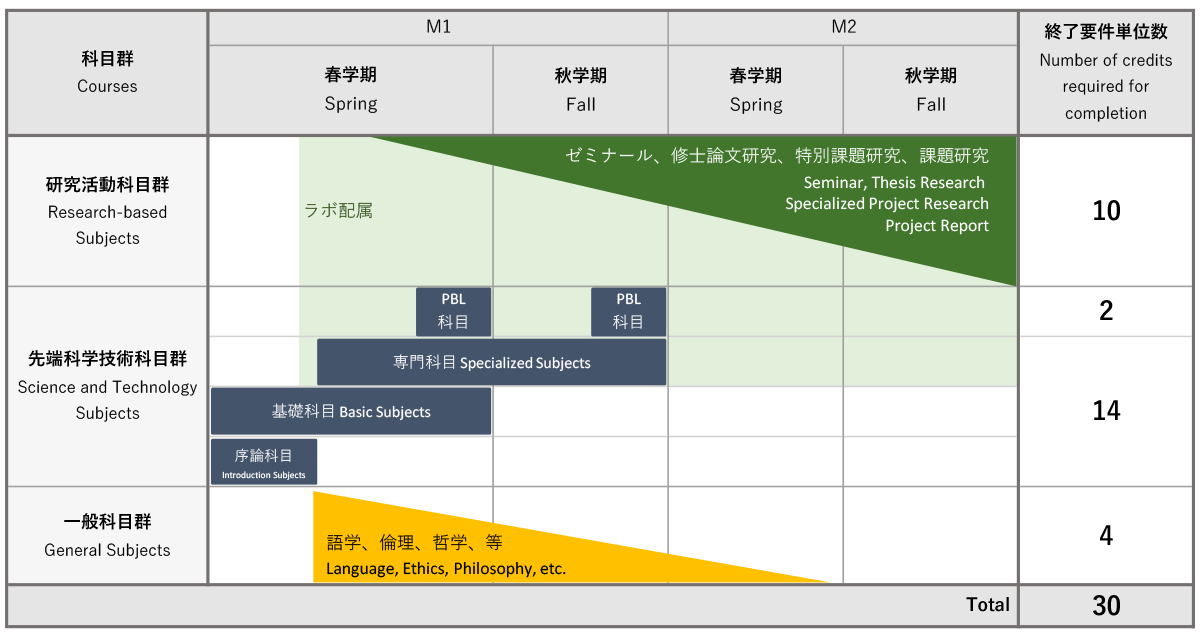

博士前期課程必要修得単位数

| 授業科目の区分 | 必要修得単位数 | ||

|---|---|---|---|

| 大区分 | 小区分 | 修士論文研究又は特別課題研究 | 課題研究 |

| 一般科目群 | - | 4 | 4 |

| 先端科学技術科目群 | 序論科目 | 14 | 16 |

| 基盤科目 | |||

| 専門科目 | |||

| PBL科目 | 2 | 2 | |

| 研究活動科目群 | - | 10 | 8 |

| 合計 | 30 | 30 | |

博士後期課程必要修得単位数

| 授業科目の区分 | 必要修得単位数 |

|---|---|

| 研究者の素養を養う科目群 | 3 |

| 自立的な研究能力を養う科目群 | 7 |

| 合計 | 10 |

入学後に選択した教育プログラムによって授業科目が異なりますので、詳しくは学生ハンドブックをご確認下さい。

過去の授業の一部は授業収録/授業アーカイブシステムから自由にご覧いただけるものもあります。

バイオ留学生比率

バイオ領域全体

23%

(2025)

博士後期課程

48%

(2025)

留学生がいる研究室

全体の 80%

(2025)

学生の声

Q.研究室の雰囲気はどうですか?

とても穏やかな雰囲気の研究室だと思います。分からないことがあれば先生をはじめラボの方々が丁寧に教えてくださいますし、先生としっかりとディスカッションしながら進めていけるので、安心して研究活動を行うことができます。

E.O. さん(植物再生学研究室)

Q.研究室の雰囲気はどうですか?

お互いが切磋琢磨しあう環境です。研究テーマが複数存在する研究室なので、チームに分かれて研究しています。チーム内のディスカッションやチーム間での進歩共有は、研究者さながらです。各々のテーマに誇りと責任を持っているので、私も背筋が伸びる思いをしています。努力が結果に反映されやすい研究室だと思います。

H.T. さん(植物免疫学研究室)

Q.研究室の雰囲気はどうですか?

スタッフを含め、全員がコミュニケーションをとりやすい人たちだと思います。小さなデータから、気づけばディスカッションを数十分してしまうこともあるほど、研究活動を楽しめる雰囲気があると思います。

H.Y. さん(遺伝子発現制御研究室)

Q.研究分野を変えてみてどうでしたか?

動物から植物へと分野を変更しました。最初は戸惑うこともありましたが、研究室の先生や先輩のサポートのおかげですぐに慣れて実験することができました。

Y.F. さん(花発生分子遺伝学研究室)

奈良先端科学技術大学院大学

奈良先端科学技術大学院大学