花を咲かせる時期を遅延させる新規低分子化合物を発見

春化に関わる遺伝子の脱抑制の機構を解明

~植物の成長タイミングを自在に操作し、環境の変化に耐える作物を得る技術開発へ~

花を咲かせる時期を遅延させる新規低分子化合物を発見

春化に関わる遺伝子の脱抑制の機構を解明

~植物の成長タイミングを自在に操作し、環境の変化に耐える作物を得る技術開発へ~

【概要】

奈良先端科学技術大学院大学(学長:塩﨑一裕)先端科学技術研究科 バイオサイエンス領域の白川一助教と伊藤寿朗教授らは、植物が冬の低温にさらされることにより、開花の準備を始める春化(注1)という現象について、この春化の抑制に関わる遺伝子の働きを促進することにより、花を咲かせる準備時期を遅延させる脱春化誘導化合物(Devernalizer、DVRs)を世界で初めて同定しました。さらに、モデル植物のシロイヌナズナを使った実験により、DVRsが遺伝子に作用する機構を分子レベルで解明しました。

植物が花を咲かせる時期を促進させる研究は多く行われてきましたが、花を咲かせるためのプログラムを一旦停止して開花時期を遅らせる仕組みはほとんどわかっていませんでした。研究グループは、花を咲かせる時期を遅延させる新規低分子化合物を探索し、特定の分子構造の化合物が春化の抑制に関わる遺伝子の働きを促進することをつきとめ、DVRsを同定しました。

これらの化合物は、植物が花を咲かせる時期を遅延させる仕組みの理解のみならず、人為的に植物が花を咲かせる時期を遅延させる技術の開発にも繋がります。

本研究成果は、Communications Biology誌8巻1号に 2025年1月22日に公開されました(DOI:10.1038/s42003-025-07553-7)。

【背景と目的】

植物は適切なタイミングで花をつけ、果実をつくります。人類は、植物の果実や葉を作物や野菜として食すことで、食糧を確保しています。ただ、植物は花をつけ種子を実らせる段階では、葉が光合成で得た栄養を種子の方にまわして輸送することから、花をつけた植物の葉は栄養分を失い、価値が減少します。このことから、植物が花をつける時期をどのように判断し、決定しているのかという現象を見極めることは、人類の食糧確保にとって重要な問題です。

多くの植物は、冬の寒さを経験して初めて花をつける準備ができます。これを春化といい、その後に温暖な気候(春)を経験することで、実際に花芽の形成が開始され、花がつくられます。この現象について、興味深いことに、春化後に数日の高温を経験することで、「花をつける準備」をキャンセルできることが知られています。これを脱春化と呼び、脱春化された植物は、葉をつくる成長フェーズに戻り、新しい葉を展開していきます。この脱春化を人為的に誘導できることにより、食糧生産に貢献できると考え、研究グループは脱春化を誘導する新規化合物をスクリーニングしてきました。これまでDevernalizer 01 (DVR01)(注2)を最初に単離してきましたが、効果はあるものの、植物の生育に対しては逆の効果が見られたため、植物の生育を阻害しないDVRの発見が必要でした。

【研究の内容】

花をつけるタイミングは、マスター転写因子である「Flowering Locus C (FLC)」の遺伝子が発現する量のレベルで決定されます。このため、因子がどれだけ発現しているかを計測できるFLCレポーター(注3)を指標としたケミカルスクリーニング(注4)により、新規の化合物であるDVR02-05の4種の化合物を単離・同定することに成功しました。また、モデル植物のシロイヌナズナを使った実験で、これらの化合物には実際に春化後の植物の開花時期を遅延させる働きがあることがわかりました。

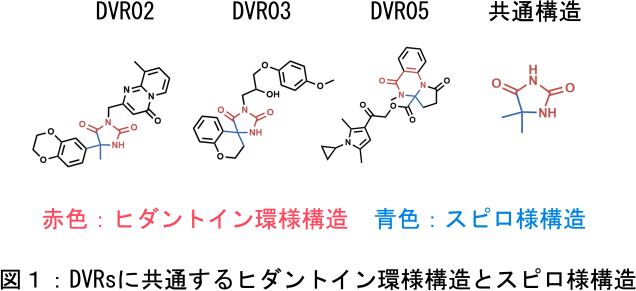

さらに、それまでに見つかったDVR02、DVR03、DVR05 には共通の構造が2つあることを発見しました。それは、ヒダントイン環様構造、スピロ様構造と呼ばれる2種の分子構造が組み合わさった構造です(図1)。

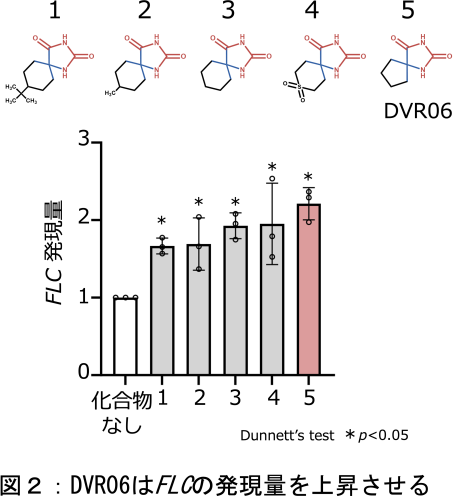

そこで、ヒダントイン環構造とスピロ構造を持ち、構造が簡単な別の化合物を 5 つ選抜し、DVRs と同様に脱春化誘導活性があるかFLC遺伝子の発現量を調べました。するとどの化合物にもFLC遺伝子の発現を上昇させる脱春化誘導活性が見られました(図2)。

一方で、ヒダントイン環構造のみ、スピロ構造のみを持つ化合物には脱春化誘導活性がなかったことから、ヒダントイン環構造とスピロ構造が脱春化誘導には必要かつ十分であることがわかりました。このことから、ヒダントイン環構造とスピロ様構造の両方を持ち、構造が最も簡単な化合物をDVR06と命名しました。

また、FLCは本来、花をつける現象を抑制しているので、このFLCの発現が十分に抑制されると植物は、花をつけるフェーズに移行します。FLCの安定な抑制には、FLCの遺伝子が巻き付いているタンパク質の特定の部位がトリメチル化という反応で可逆的に修飾されることにより、その遺伝子を 制御することがわかっています。

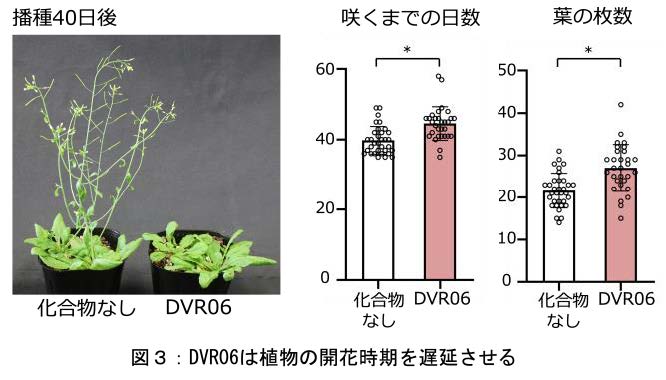

そこで、春化した植物とDVR06によって脱春化した植物について、FLC遺伝子がある領域のトリメチル化の蓄積量を調べたところ、DVR06処理をした植物では、トリメチル化の蓄積量が大幅に減少していました。この結果はDVR06がトリメチル化の蓄積量を減少させることで、FLCの発現を上昇させて、脱春化を誘導していることが示唆されました。実際にDVR06を植物に処理することで花をつけるタイミングを遅延させることに成功しました(図3)。

DVR06が遺伝子発現とトリメチル化の蓄積量にどのような影響を与えているか網羅的解析(注5)を行いました。その際、比較対象として高温処理による脱春化と比較しました。その結果、DVR06が作用する遺伝子の数は、高温処理が作用する遺伝子数よりも少なく、より特異的に効果が出ていると考えられました。

以上の結果から、DVR06は「花咲か爺さんの灰」とは反対の働きをすることがわかりました(図4)。

【今後の展開】

今後は、シロイヌナズナと同じアブラナ目の野菜などで、DVR06が同様の効果を示すか検討する必要があります。さらに、DVRsの構造を変化させて、より活性が高く、より特異性の高い化合物を開発する研究を行っていきます。これらの研究成果は、変動する地球環境の下で、安定的に食糧をつくる技術に繋がると期待されます。

【謝辞】

本研究は、日本学術振興会(JSPS)科学研究費補助金、新学術領域研究・植物の周期と変調(22H04723)、学術変革領域B・天然物生物学(24H00881)、基盤研究B(18H02465, 23H02503)、基盤研究A (JP20H00470, JP21K19266)、学術変革領域 A・不均一環境と植物(21H05663)、植物気候フィードバック(23H04968)、 学術変革領域A・挑戦的両性花原理(22H05176)、JST 創発的研究支援事業(JPMJFR210B)、JST さきがけ(JPMJPR22D3)、奈良先端科学技術大学院大学・社会課題解決型共創プロジェクト、NAIST Granite Program、武田科学振興財団、世界トップレベル研究拠点プログラム(WPI)の支援を受けて行いました。

【用語解説】

注1 春化:植物が長い冬を経験した結果、花芽形成能を獲得すること。

注2 DVR01:Shirakawa et al., Frontiers in Plant Science, 12, 634068, 2021. 3010 個の化合物からDVR01とDVR02を発見した。DVR01は脱春化誘導活性を示したものの、植物体への毒性もみられたため、毒性のない化合物の探索が必要となり、今回の研究に繋がった。DVR01にはヒダントイン環様構造、スピロ様構造はなかったことから、全く異なる作用機序で働いていると推察される。

注3 FLC レポーター:FLC の遺伝子の発現量を簡便に計測できる仕組みの一つ。実験の作業時間を短縮できる。

注4 ケミカルスクリーニング:数百から数万までの化合物ライブラリーから、目的の効果がある化合物を探索すること。どのような化合物に目的の効果があるかどうかは不明なことが多く、さらに多様な構造からなる化合物ライブラリーをより多く探索する必要がある。

注5 網羅的解析:生物の全ての遺伝子の発現パターンやヒストン修飾状態を同時に評価する技術。

RNAの塩基配列を高速で調べる次世代シークエンサーなどを駆使して、特定の条件下でどの遺伝子がどれだけ発現しているか、どのヒストン修飾状態がどれだけ蓄積しているかを定量的に測定する。

【掲載論文】

タイトル:Small molecules and heat treatments reverse vernalization via epigenetic modification in Arabidopsis

著者:Nana Otsuka1, Ryoya Yamaguchi1, Hikaru Sawa1, Naoya Kadofusa2, Nanako Kato2, Yasuyuki Nomura3, Nobutoshi Yamaguchi1, Atsushi J. Nagano3,4, Ayato Sato2, Makoto Shirakawa1*, Toshiro Ito1*

1:奈良先端科学技術大学院大学

2:名古屋大学

3:龍谷大学

4:慶應義塾大学

掲載誌:Communications Biology

DOI:10.1038/s42003-025-07553-7

【花発生分子遺伝学研究室】

研究室紹介ページ:https://bsw3.naist.jp/courses/courses112.html

研究室ホームページ:https://bsw3.naist.jp/ito/

(2025年02月18日掲載)

奈良先端科学技術大学院大学

奈良先端科学技術大学院大学