寄生植物は自分の仲間をなぜ襲わない?

~「自己回避」の仕組みを世界で初めて解明~寄生雑草の新たな防除戦略に期待

寄生植物は自分の仲間をなぜ襲わない?

~「自己回避」の仕組みを世界で初めて解明~寄生雑草の新たな防除戦略に期待

【概要】

奈良先端科学技術大学院大学(学長:塩﨑一裕)先端科学技術研究科 バイオサイエンス領域の吉田聡子教授、峠隆之教授、理化学研究所環境資源科学研究センターの白須賢 副センター長、京都大学生存圏研究所の飛松裕基教授らの共同研究グループは、寄生植物(注1)が「自分や近縁の仲間に寄生しない」仕組みを分子レベルで初めて明らかにしました。

寄生植物は世界で年間10億ドル以上という大きな農業被害をもたらす深刻な雑草です。一方で、寄生植物は自分自身や近縁の寄生植物には寄生しないという不思議な性質を持っています。今回、共同研究グループは、モデル寄生植物コシオガマの変異体の解析から、その「自己回避(注2)」現象を担う配糖化酵素を同定しました。この酵素は、寄生を開始する合図となる物質に糖を付加して寄生シグナルを不活性化します。この酵素が壊れた変異体では、寄生植物自身の代謝物に反応し、宿主がいない状態でも寄生器官を形成してしまいます。本成果は、寄生植物が自己寄生を防いで効率的に宿主を見分ける仕組みを初めて分子レベルで明らかにしたものであり、寄生雑草の新たな防除戦略につながる可能性があります。

本研究成果は、Science に 2025年10月24日(金)午前3時(日本時間)に公開されます(DOI:10.1126/science.adx8220)。

【背景と目的】

ハマウツボ科の寄生植物は、作物に寄生してその収量を減少させることから、世界的に大きな農業問題となっています。寄生の鍵となるのは、吸器(haustorium、注3)と呼ばれる寄生器官であり、宿主へ侵入し維管束と接続して水や栄養分の獲得を担います。

吸器の形成は、宿主由来の「吸器誘導物質(Haustorium-inducing factors, HIFs、注4)」によって誘導されます。これまでに、細胞壁の構成成分であるリグニン代謝経路に由来するフェノール類やキノン類が吸器誘導物質として機能することが知られていますが、これらの物質は全ての維管束植物が持っている一般的な代謝物です。

ところが、寄生植物は自分自身や近縁の寄生植物に対しては吸器を形成しません。寄生植物自身もリグニン代謝経路を持っているにも関わらず、なぜ自分自身や近縁植物には反応しないのでしょうか?本研究では、寄生植物が自身や近縁種への寄生を避ける「自己回避」現象の謎を分子レベルで解明することを目的としました。

【研究の内容】

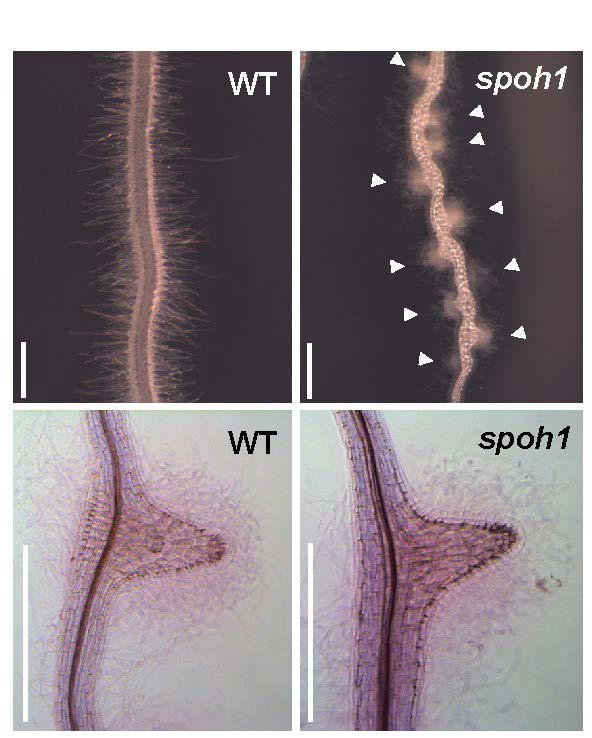

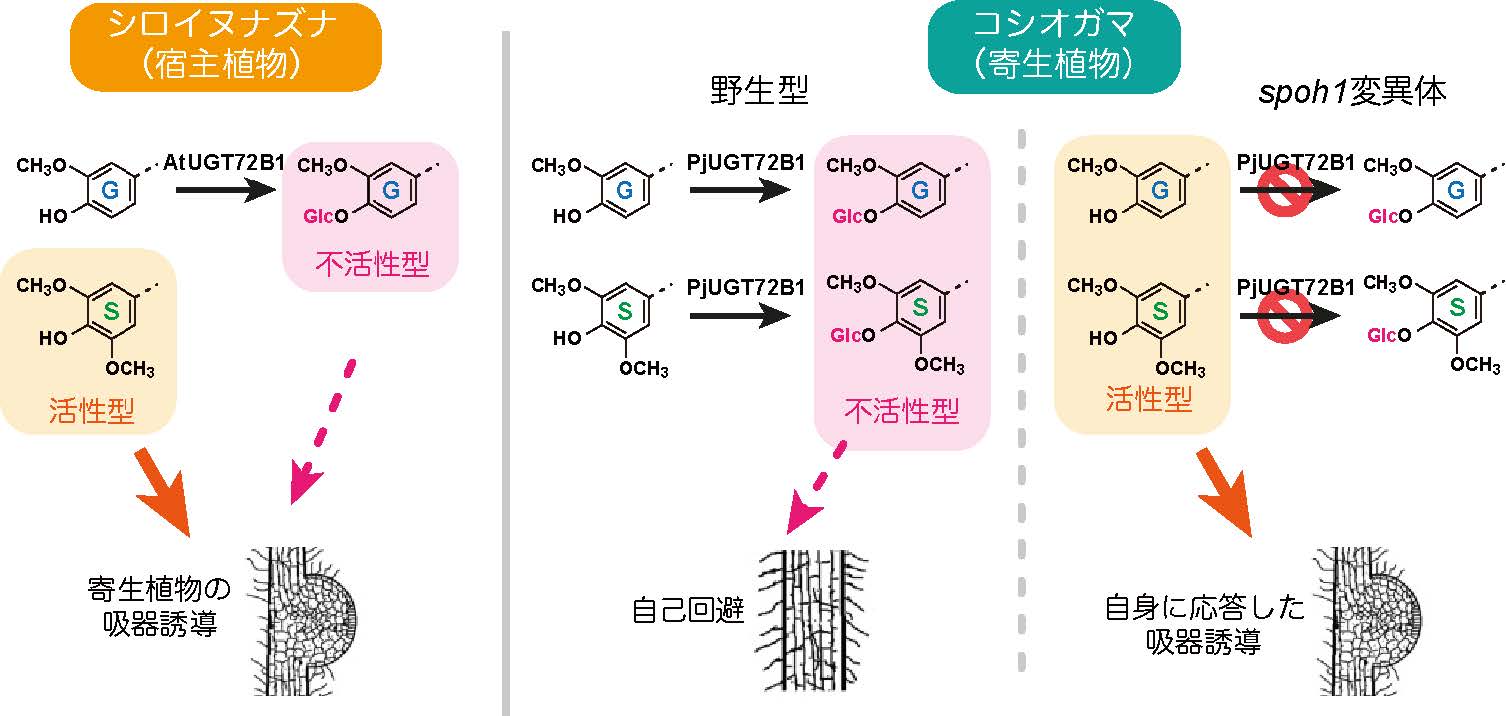

共同研究グループは、モデル寄生植物であるコシオガマを用いて、外部からの吸器誘導物質の添加なしでも自発的に前駆吸器 (prehaustorium、注5)を形成する突然変異体「spoh1(spontaneous prehaustorium 1)」を単離しました(図1)。spoh1の前駆吸器形成はショ糖の添加により促進され、ショ糖を含む培地上でspoh1では安定的に自発的な前駆吸器を形成しましたが、同じ条件で野生型(WT)は前駆吸器を形成しませんでした。ゲノム解析の結果、spoh1はUDP-グルコース転移酵素UGT72B1(注6)に変異を有していることが明らかになりました。この酵素はリグニン代謝経路由来のフェノール性HIFsをグルコシル化し、吸器誘導活性を不活性化することが示されました。この酵素が壊れたspoh1変異体では、自身の作り出したHIFsを不活性化できないため、活性のあるHIFsが分泌され、自分自身や近縁寄生植物であるストライガの前駆吸器形成を誘導することがわかりました。

コシオガマの宿主である独立栄養植物のシロイヌナズナもUGT72B1を持っていることが知られていますが、シロイヌナズナのUGT72B1変異体では吸器誘導活性が増加しました。また逆にUGT72B1を導入すると吸器誘導活性を低下させることができました。これらの結果から、UGT72B1は寄生植物と宿主双方においてHIF活性を調節する鍵酵素であることが示されました。

さらに、酵素活性解析により、コシオガマのUGT72B1はシロイヌナズナの酵素とは基質特異性が異なり、より幅広いHIFsをグルコシル化する能力を持つことがわかりました。この性質により、寄生植物は自らが産生するHIFsを網羅的に不活性化し、自己寄生を防いでいると考えられます(図 2)。

宿主植物のUGT72B1はG型リグニン関連物質を基質とするため、不活性化されなかった吸器誘導物質が分泌される。一方で、寄生植物コシオガマのUGT72B1はG型およびS型の両者にグルコースを転移することで不活化する。spoh1変異体では、不活性化酵素に変異が入るため、自分自身に応答して前駆吸器が形成される。

【今後の展開】

本研究では、寄生植物の自己回避現象の分子メカニズムを初めて明らかにしました。UGT72B1によるHIF不活性化の仕組みは、寄生雑草に「仲間」だと思わせて襲われない作物を設計する新たな戦略につながる可能性があります。寄生植物の寄生成立はHIFsの認識に依存するため、作物側でHIFsの代謝経路を制御することで、寄生雑草による農業被害を軽減できると期待されます。また、寄生植物が代謝物の修飾を介して「自己」と「他者」を分子レベルで識別することがわかり、植物における自己認識の理解に繋がると考えられます。今後、リグニン由来のフェノール性物質の役割をさらに調べることにより、農業応用に加えて、植物間のコミュニケーションの仕組みが明らかになると期待されます。

【用語解説】

注 1 寄生植物:他の植物に寄生して水や養分を奪い生活する植物。アフリカのStriga属、ヨーロッパのOrobanche属などは主要な農業害草である。

注 2 自己(近縁種)回避(kin avoidance):寄生植物が自らや近縁の植物には寄生しない現象。

注 3 吸器(haustorium):寄生植物が宿主に侵入し、栄養を吸収するために形成する器官。

注 4 吸器誘導物質(HIFs):宿主根から分泌される寄生植物の吸器形成を誘導するシグナル分子。

注 5 前駆吸器(prehaustorium):吸器の初期形態。

注 6 UDP-グルコース転移酵素(UGT72B1):基質にグルコースを付加して化学的性質を変える酵素。コシオガマのUGT72B1はHIFを不活性化することで自己回避に寄与する。

【掲載論文】

タイトル:Glucosylation of endogenous haustorium-inducing factors underpins kin avoidance in parasitic plants

著者:Lei Xiang, Songkui Cui, Simon B Saucet, Moe Takahashi, Shoko Inaba, Bing Xie, Mario Schilder, Shota Shimada, Mengqi Cui, Yanmei Li, Mutsumi Watanabe, Yuki Tobimatsu, Harro J.

Bouwmeester, Takayuki Tohge, Ken Shirasu, Satoko Yoshida

掲載誌:Science

DOI:10.1126/science.adx8220

【植物共生学研究室】

研究室紹介ページ:https://bsw3.naist.jp/courses/courses113.html

研究室ホームページ:https://bsw3.naist.jp/yoshida/

【植物二次代謝研究室】

研究室紹介ページ:https://bsw3.naist.jp/courses/courses114.html

研究室ホームページ:https://bsw3.naist.jp/tohge/

(2025年11月04日掲載)

奈良先端科学技術大学院大学

奈良先端科学技術大学院大学