細胞内小器官の小胞体のストレス緩和に連動する新たな仕組み発見

異常タンパク質の蓄積に対する応答が、タンパク質の合成能を抑えると無くなった

~糖尿病など小胞体ストレス関連の病因解明に期待~

細胞内小器官の小胞体のストレス緩和に連動する新たな仕組み発見

異常タンパク質の蓄積に対する応答が、タンパク質の合成能を抑えると無くなった

~糖尿病など小胞体ストレス関連の病因解明に期待~

【概要】

奈良先端科学技術大学院大学(学長:塩﨑一裕)先端科学技術研究科 バイオサイエンス領域オルガネラ制御生物学研究室の木俣行雄准教授の研究グループは、京都工芸繊維大学との共同研究により、タンパク質合成の場である細胞内小器官の小胞体に、不正な折りたたみ構造のタンパク質が蓄積したときに起きる「小胞体ストレス(注1)」について、新たな制御の機構を発見しました。「小胞体ストレス」が起きると、タンパク質合成の関連など多数の遺伝子を活発化して、ストレス状態を緩和する「異常蛋白質応答(UPR)=注2」の機構が働きますが、先にタンパク質合成を抑えると UPR が生じず、タンパク質合成能と UPR が連動していることを明らかにしました。

細胞外に分泌する蛋白質を形成する小胞体の機能不全は、「小胞体ストレス」と呼ばれます。小胞体ストレスに応じて、真核生物細胞は多くの遺伝子の発現を促して小胞体の機能を活発化し、ストレス状態を緩和しようとします。これが「異常蛋白質応答」です。

木俣准教授らは、動植物と同じ真核生物であるパン酵母を用いた研究により、「蛋白質合成が抑えられた状態では、小胞体ストレスになっても UPR は起きない」という合理的なメカニズムが存在することを見つけました。この成果は、細胞の恒常性維持の複雑さについての理解に役立ち、糖尿病など小胞体ストレスが関わる疾患についての研究への発展も期待されます。

本研究成果は、国際学術誌「Frontiers in Microbiology」に 2025 年 9 月 1 日に公開されました

(DOI:10.3389/fmicb.2025.1629132)。

【研究の内容】

動植物や真菌類など真核生物が持つ小胞体は、一重の生体膜で包まれたオルガネラ(細胞内小器官)です。小胞体の内部で組み立てられた蛋白質の一部は細胞から分泌され、細胞外で働きます。例えば、インスリンなどのホルモン、血液蛋白質であるアルブミンや抗体、そして、胃や腸で働く消化酵素などが分泌蛋白質です。小胞体の働きが悪くなると、蛋白質分子を機能する形に折りたたむなど組み立てが進まなくなり、異常な蛋白質が小胞体に蓄積します。この状態が小胞体ストレスです。糖尿病や癌など多くの病気で、細胞が小胞体ストレス状態になっていることが知られています。

そこで、小胞体ストレスに応じて細胞は UPR を引き起こし、自身を保護しようとします。 UPR により、小胞体の働きを助ける数多くの遺伝子の発現が上昇し、異常蛋白質は処理され、小胞体ストレス状態は緩和されます。

製パンや酒造りに使われる酵母サッカロミセス・セレビジエは、取り扱いが容易な単細胞微生物ですが、動植物と同じ真核生物なので、真核生物で共通して見られる生命現象の研究のためのモデル生物としても活躍しています。

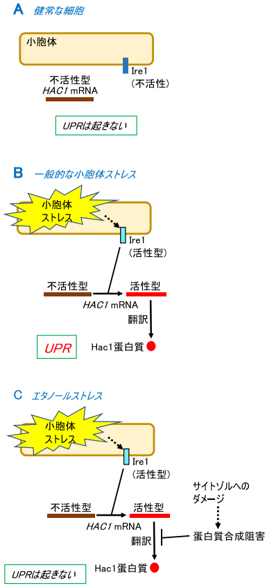

酵母細胞の UPR は、小胞体の状況のセンサーである Ire1 蛋白質と、HAC1 mRNA の翻訳によって生じるHac1 蛋白質によって担われていることが知られています。Ire1 蛋白質は、ストレスが無い状態では働いておらず、Hac1 蛋白質は作られません(図1A)。一方、小胞体ストレスに応じてIre1 蛋白質は機能を発揮し、不活性型 HAC1 mRNA を活性型 HAC1 mRNA へと変換します(図1B)。そして、活性型 HAC1 mRNAの翻訳によって、転写因子として働くHac1 蛋白質が作られ、異常蛋白質を処理するための遺伝子の発現を促します。

木俣准教授らは、酵母の培養液にエタノールを入れ、酵母細胞の反応を調べました。その結果、エタノールストレスによってIre1 は活発に働き、不活性型 HAC1 mRNA は活性型 HAC1 mRNA へと変換されましたが、他の小胞体ストレスの場合と異なり、UPR での遺伝子発現は起きませんでした(図1C)。

エタノールによるストレスは細胞全体に重篤なダメージを与えるため、細胞は小胞体ストレス状態になるだけでなく、ほとんど全ての蛋白質合成が停止します。その結果、活性型 HAC1 mRNA が生じても、それが Hac1 蛋白質に翻訳されず、下流の遺伝子発現に結びつかないのです。

今回の研究で発見された「蛋白質合成が抑えられた状態では UPR が起きない」という事象は、生物学的に合理性が高いと考えられます。UPRは小胞体での蛋白質組み立ての異常に対応する反応です。だから、蛋白質の合成が止まっている際には、 UPR は必要ないのです。今回の研究では、人為的な遺伝子操作によって Hac1 蛋白質を常に作り、恒常的に UPR を引き起こしている酵母細胞が、エタノールに対して脆弱であることも示されました。

A. ストレスが無い状態では、HAC1 mRNA は不活性型であり、UPR は起きない。 B. 小胞体に対してのみダ メージが与えられた場合、Ire1 がそれを感知して、活性型 HAC1 mRNA が生じる。それは転写因子である Hac1 蛋白質へと翻訳され、UPR が起きる。 C. エタノールは小胞体とサイトゾルの両方にダメージを与える。活性型 HAC1 mRNA が生じるが、蛋白質合成が抑えられているので、Hac1 蛋白質に翻訳されず、UPR は起きない。

【今後の展開】

今回の発見は酵母以外の生物にも当てはまるのでしょうか?動物細胞にも Ire1 は存在し、酵母と似た仕組みで UPR を起こします。しかし、動物細胞には、小胞体ストレスに応じて蛋白質の生成を積極的に停止する仕組みも備わっています。UPR と蛋白質合成の停止という相反する事象は、動物細胞の中でどのように両立しているのでしょうか?この疑問にアプローチすることで、小胞体ストレスに対する細胞応答の全容が解明され、小胞体ストレスが関係する病気についての理解が進むことが期待されます。

【用語解説】

注1 小胞体ストレス:小胞体の機能不全により、小胞体内に変性タンパク質が蓄積する状態。ヒトでは例えば、ウィルス感染や癌により小胞体ストレスが引き起こされることが知られている。

注2 異常蛋白質応答(UPR;Unfolded protein response):真核生物細胞全般において引き起こされる、小胞体ストレスからの防衛応答。タンパク質分子を正常な形に折りたたむ、小胞体内在性分子シャペロンなどの産生量が向上するほか、小胞体内に蓄積した変性タンパク質の分解が進む。

【掲載論文】

タイトル:Impairment in global protein synthesis uncouples UPR gene induction from HAC1 mRNA splicing in Saccharomyces cerevisiae

著者:Ralph Allen Capistrano Geronimo, Yuki Ishiwata-Kimata, Yutaka Funahashi, Shingo Izawa,

Yukio Kimata

掲載誌:Frontiers in Microbiology

DOI:10.3389/fmicb.2025.1629132

【オルガネラ制御生物学研究室】

研究室紹介ページ:https://bsw3.naist.jp/courses/courses315.html

研究室ホームページ:https://bsw3.naist.jp/kimata/

(2025年09月09日掲載)

奈良先端科学技術大学院大学

奈良先端科学技術大学院大学