2025.02.03

植物の再生能力を制限する機構の解明

植物再生学研究室・特任准教授・池内 桃子

- 要旨

- 植物は特に高い再生能力を持つ生物として知られています。体組織を無菌的に培養する組織培養系を用いることで新たなシュート(芽)や根の再生を促し、最終的には個体を再構築できます。植物種によっては組織培養系におけるシュートの再生効率が著しく低いものがあります。しかし、シュート再生を制限する仕組みについては明らかになっていませんでした。我々はシュート再生を抑制する因子を発見しましたので、本稿でその内容について紹介します。

- 主要関連論文

- Ogura N, Sasagawa Y, Ito T, Tameshige T, Kawai S, Sano M, Doll Y, Iwase A, Kawamura A, Suzuki T, Nikaido I, Sugimoto K, Ikeuchi M* WUSCHEL-RELATED HOMEOBOX 13 suppresses de novo shoot regeneration via cell fate control of pluripotent callus. Sci. Adv. 2023, vol. 9. doi: 10.1126/sciadv.adg6983.

1.はじめに

再生能力はあらゆる生物にとって欠かせない生存戦略です。特に植物は高い再生能力を持っており、体組織の一部から個体全体を再構築できます1)。種によっては葉や根などを切り取って水につけておくだけで個体を再生できるものもあります。一方で、水につけておくだけでは根を再生できても不定芽の再生に至らない場合の方が多く見られます。組織片を水につけておくだけでは個体再生できない種でも、無菌的に組織片を培養し、植物ホルモンのオーキシン・サイトカイニンを添加することで、再生能力を引き出すことができます。それが1957年Skoog and Miller によって確立された組織培養系と呼ばれる技術です。

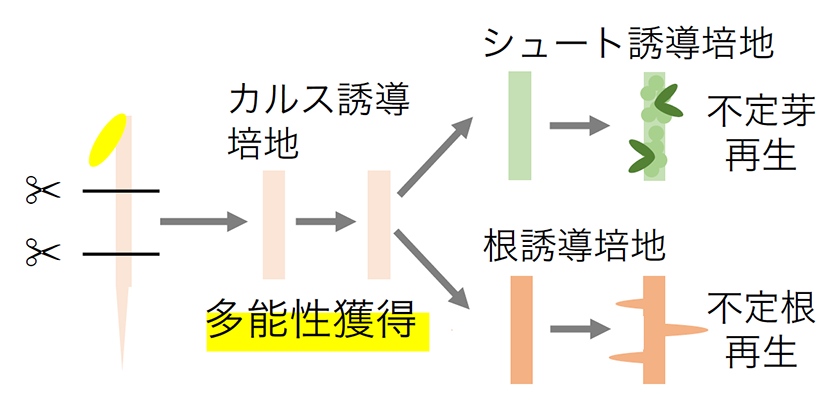

組織培養系では、しばしば新たな器官の再生に先立って、分化多能性を持つ細胞塊であるカルスの形成が起こります。分化多能性とは、様々な器官系に分化しうる潜在的な能力のことです。植物は体細胞が容易に多能性を獲得できるという特徴を持っています。組織培養系で構築されるカルスは、培養条件に応じて根や不定芽など様々な器官系を作り出すことができます。一般的には、高濃度のオーキシンを与えれば根が再生し、高濃度のサイトカイニンを与えればシュートが再生しやすいことが知られています(図1)。

植物の組織培養は、バイオテクノロジーに欠かせない基盤技術といえます。優れた形質を持つ品種をクローンで増殖するだけでなく、遺伝子組み換え技術やゲノム編集を用いた育種には、多くの場合組織培養系が用いられます。遺伝情報を改変した細胞を作れたとしても、その細胞から個体を再構築できなければ、目的の品種を生み出すことができないためです。

組織培養系が効率的に再生応答を高められるとはいえ、残念ながら組織培養系も万能ではないことも分かっています。一般的には、イネ科の植物は培養してカルスを作れる組織が限られており、未熟胚など準備に手間がかかる組織がしばしば使われています。不思議なことに、遺伝的な差が小さい品種間で再生能力が大きく異なることもあります。私たち基礎生物学者が一般的に研究に用いるモデル植物のシロイヌナズナでも、種内の系統によって組織培養効率が大きく異なっていますが、それがなぜなのかはいまだにわかっていません。そこで、なぜ再生しづらい植物種がいるのか?何が再生応答を制限しているのか?という問いに答えを出し、作物種の再生効率向上につながる基礎科学的成果が強く求められています。

2.シュート再生を抑制する因子の発見

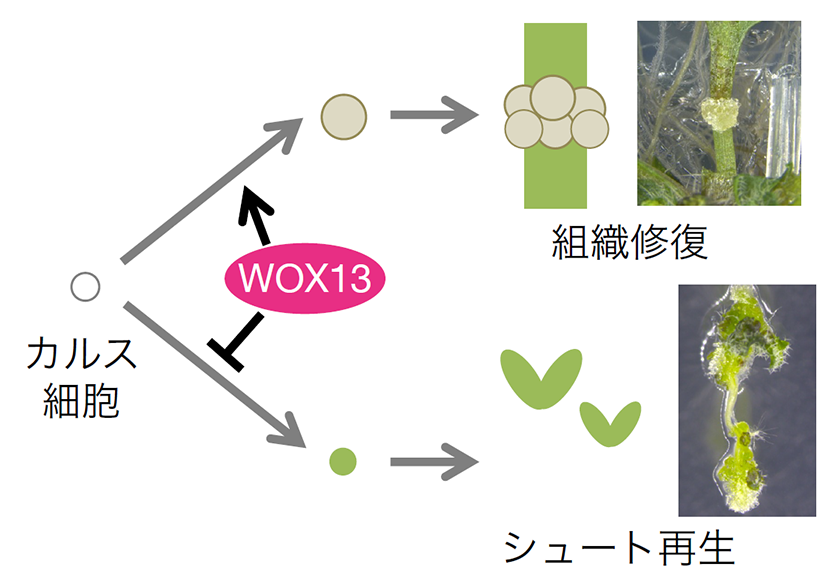

そこで私たちは、シュート再生を制御する遺伝子の探索を進めてきました。発見のきっかけは、意外なところから得られました。私は以前から、傷口の組織修復について研究をしています2)。その研究を進める中で、切断された器官の再接着に必要な遺伝子としてWUSCHEL-RELATED HOMEOBOX 13 (WOX13)という遺伝子を見つけていました3.4)。驚いたことに、この遺伝子が働かなくなるwox13変異体では、組織培養系においてシュート再生の効率が著しく向上していることを発見しました5)。これは、一つの制御因子が「傷を塞ぐ」という再生応答を正に制御する一方で「シュートを新たに生み出す」という異なる再生応答を負に制御する例として初めての発見でした(図2)。

3.WOX13がシュート再生を抑制する仕組み

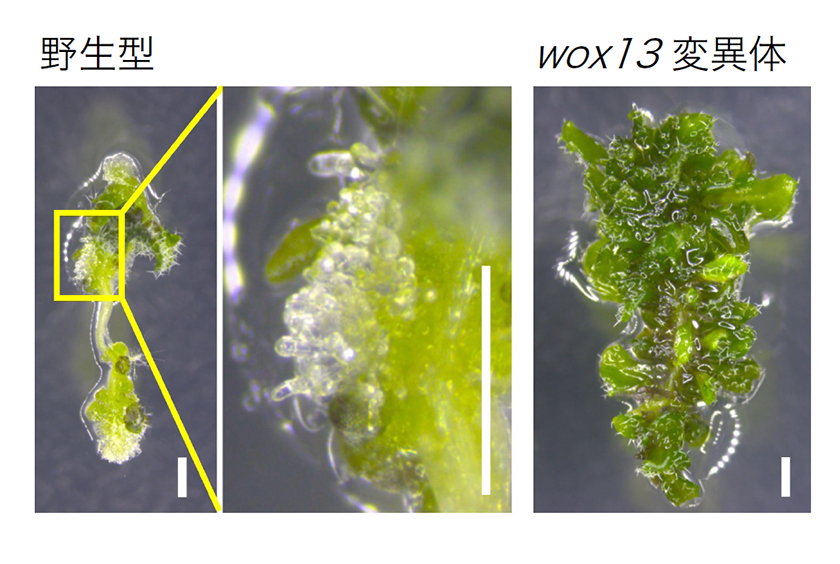

組織培養中の様子を詳しく観察していると、野生型ではカルスの表面に形成される高度に肥大化した細胞が、wox13変異体では著しく減少していることにも気が付きました(図3)。この観察結果に基づき、WOX13は多能性を持ったカルス細胞が、幹細胞となってシュートを生み出すか、肥大化細胞などの幹細胞でない細胞になるかという細胞の分化運命を制御することによって、シュート再生を抑えているのではないか、という仮説を立てました。

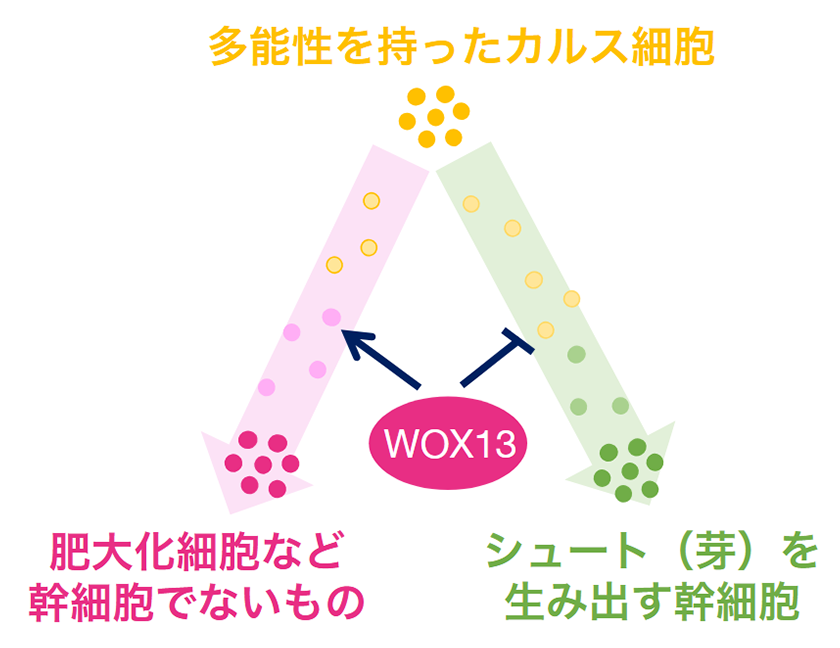

シュート再生の過程で形成されるカルスには様々な形状や大きさの細胞が含まれていますが、それらがどのような細胞なのかという知見はこれまでに得られていませんでした。そこでWOX13がカルス細胞の分化運命を制御するという仮説を検証するために、シングルセルRNA-seq 解析技術を応用しました。この技術を用いれば、カルスを構成するひとつひとつの細胞でRNAの塩基配列を調べ、その量や種類を決定することができます。得られたデータに基づき細胞の種類をカタログ化した結果、カルスには19種類の細胞が含まれていることが明らかになりました。また、wox13変異体では含まれる細胞種の割合が変化していることも判明し、仮説を裏付ける結果が得られました(図4)。

最後に、WOX13と同じ遺伝子ファミリーに属するWUSCHEL (WUS)との関係に着目しました。WUS はカルスからシュートを再生するのに重要な役割を果たすことがすでに知られています。WOX13 とWUS という構造が似た2つの因子がシュート再生に対して逆の制御をしているといえます。カルスの細胞を生きたまま観察し続けWOX13とWUS の発現する細胞を調べたところ、それぞれの領域が徐々に分かれて、異なるテリトリーを形成していく様子も観察できました。さらに詳しく調べるとWOX13とWUS はお互いの発現を抑制し合っていることも分かり、これら因子が多能性を持ったカルス細胞の分化運命を制御していることが明らかになりました。

4.おわりに

本研究では、カルス細胞の分化運命を制御することでシュート再生の効率が劇的に変化するという新しい制御メカニズムを提案しました。WOX13は陸上植物全般に広く保存された因子であり、今回モデル植物を用いて見出されたものと同様の制御メカニズムが農作物でも働いている可能性が高いといえます。したがって、カルスからの器官再生がうまくいかない作物品種でWOX13の機能欠損変異体を作出すれば効率的にシュート再生が起こるようになるかもしれません。今後は、WOX13が細胞の分化運命を制御する詳細な機構を明らかにするとともに、カルスに含まれる様々な細胞が果たす役割も明らかにしていきたいと考えています。さらに、コケ植物やシダ植物とシロイヌナズナでWOX13の機能を比較する研究も進めています。WOX13の研究を通して、陸上植物が多様な再生応答を獲得した進化の道筋についても明らかにしていきたいです。

参考文献

- Ikeuchi, M. et al, (2019) Ann. Rev. Plant Biol. 70, 377-406.

- Ikeuchi, M. et al. (2017) Plant Physiol. 175, 1158-1174.

- Ikeuchi, M. et al. (2022) Plant Physiol. 188, 425-441.

- Tanaka, H. et al. (2023) Plant Cell Physiol. 64, 305-316.

- Ogura, N. et al. (2023) Sci. Adv. vol. 9. doi: 10.1126/sciadv.adg6983.

池内 桃子 NAIST Edge BIO, 0029. (2025)