過酷な環境を耐え抜く植物の環境適応機構の解明 (加藤 壮英)

植物が過酷な環境(特に水ストレス)を巧みに耐える能力、環境変動に柔軟に適応する仕組みに注目します。

温帯湿潤域を中心に幅広い環境域での生育が見られるコケ稿物ゼニゴケを主に用いて研究を行います。

栽培・観察が容易、再生能が高く、遺伝子導入が容易、アノテーション付きゲノム配列も公開され、

研究素材として多くの優位性を兼ね備えています。

植物が過酷な環境(特に水ストレス)を巧みに耐える能力、環境変動に柔軟に適応する仕組みに注目します。

温帯湿潤域を中心に幅広い環境域での生育が見られるコケ稿物ゼニゴケを主に用いて研究を行います。

栽培・観察が容易、再生能が高く、遺伝子導入が容易、アノテーション付きゲノム配列も公開され、

研究素材として多くの優位性を兼ね備えています。

現在、環境適応性の異なる系統株を利用し、遺伝学とゲノム解析により責任遺伝子の探索を試みています。

また、乾燥により発生を停止した植物が、再び水を得る事で発生を再開させる仕組みについても注目しています。

高解像度な表現型解析、遺伝子発現解析を組み合わることで、

環境変動に対する強靭な植物細胞の能力を理解する事が期待されます。

コケ植物は、陸上植物の基部で最初に分岐した植物です。

陸上植物に共通する仕組みに加え、コケ植物に特化した乾燥耐性能が見出されることが期待させます。

植物の水の利用

植物が成長する際に、様々な側面で水が利用されます。土壌より水を吸収する際には、栄養素が同時に吸収されます。

光合成による物質生産、様々代謝にも多くの水が利用されます。栄養素や産生物質は水流に乗り、

個体内の輸送に利用され、液胞に多くの水を貯蔵する事で細胞のサイズ増大に大きく寄与します。

陸上植物の葉面では水を蒸散し、熱を放散します。それにより、これら水の様々な利用は、更なる水の吸引力を生じます。

植物がそれぞれ適度な湿潤環境にある場合、水は植物体内を動的に平衡を保ちながら、

水分総量を増して個体の発生・成長が進行します。

水に関連したストレス

この様に、植物の水利用はそれぞれ複雑に絡み合うので、光や温度環境の変動も間接的に水の使用バランスに影響します。

一方で、渇水や乾燥など、直接水分が消失する環境変化は植物の成長を停止したり、枯死等の原因となります。

塩分や凍結は、他の影響も併せ持ちますが、細胞に対する脱水効果を示します。

また、代謝できない糖アルコール添加による高浸透圧処理も、実験的に脱水環境を模倣します。

これら脱水ストレスは、植物の成長に多大な影響を与えるので、

それら仕組みを明らかにする事は、植物生理の重要な課題です。

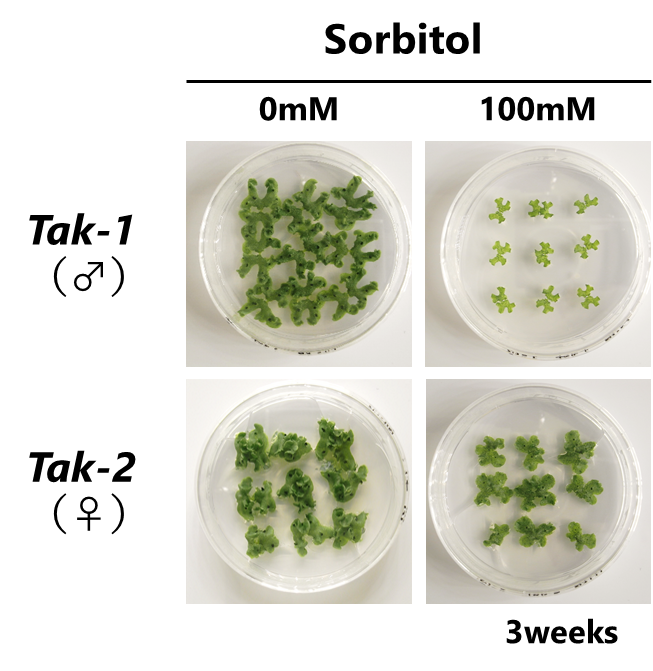

高浸透圧ストレスに対して異なる応答性を示す2つの系統

京都宝ヶ池由来の各♂♀系統が、実験の標準株として利用されています。

この2つの系統が高浸透圧ストレスに対して異なる応答を示すことを当研究室は明らかにしました。

高浸透圧ストレス下、Tak-1系統株は生育が抑制されるが、Tak-2系統株は抵抗性を示します。

現在、当該遺伝子座の同定に向けて、マップベースドクローニングを行っています。

また、それら形質に関して、詳細な表現型解析や遺伝子発現解析を行っています。

加えて、外界にて様々な環境に生育する新たなゼニゴケ系統を新たな解析対象として株を樹立し、

それぞれの水分環境に適応した系統を利用した新たな解析も計画しています。

タイムラプス撮影を用いた植物生育の時系列解析 (加藤 壮英)

植物の成長は光や気温、様々な環境要因の影響を受けます。野生株と遺伝子欠損株や過剰発現株を材料に、

分子遺伝学的解析、RNA seq解析などで成長に介在する遺伝子発現の空間的ネットワークの理解はとても進んでいます。

しかし、実際の植物の成長は一定、一様ではなく、わずかな環境要因にも影響を受けます。

実は成長様式を切り替わるポイントなどがあっても、例えば1週間毎のような便宜的に決めた観測・解析では見過ごしているかもしれません。

つまり、時間解像度は現在でもそれほど高くありません。

本研究では、比較的安易に取得できる画像情報を利用します。

生育しながらタイムラプス画像を自動取得するシステムをラズパイ、USBカメラなど用いて自作し、

画像情報から成長に関与する様々な画像変化を数値化し、時系列解析を行うことにより、

成長の時間変化を定量的に定義する事を試みます。この画像変化の生理的な意味(アノテーション)の付与と、

これらの指標に基づいて、様々な環境ストレスが成長に与える影響を経時的に定量比較する事が当面のゴールです。

また、上述の高浸透圧ストレスに異なる応答を示す2つのゼニゴケ標準系統株、その交配F1株群など用いて、

多様な遺伝子型に由来するストレスへの異なる応答性理解に向けて、本解析を利用する計画です。

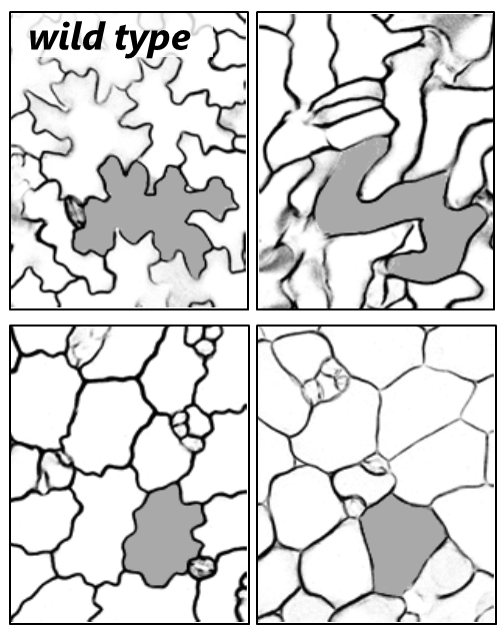

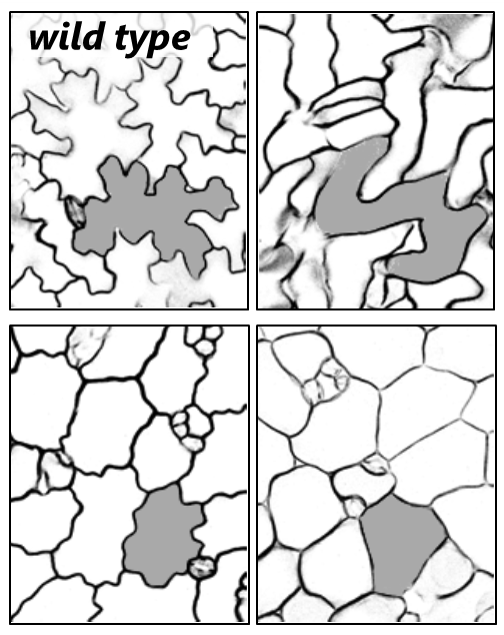

細胞の形の形成に関わる微小管制御機構の解明 (加藤 壮英)

微小管は細胞内に存在する中空の管で、α/βヘテロダイマーが重合と脱重合を繰り返し、

微小管束の形成、維持、脱重合を繰り返します。

植物細胞において、微小管は分裂期に染色体分配や、細胞板形成によって細胞分裂に関与しているが、

間期においても、細胞表層に表層微小管を形成し、一次または二次細胞壁のセルロース微繊維の生合成方向を決めています。

当研究では、以前所属した研究グループで同定したBPP微小管結合タンパク質を中心に、

間期における微小管機能を解析しています。

特に、BPPは葉の表皮細胞細胞の形状に強く影響を示すので、主に、微小管と細胞形状の関係に着目した研究を行っています。

器官レベルの形状にも影響を与える事から、細胞形状と器官形状の関係についても調査を行っています。