オルガネラ制御生物学研究室

Laboratory of Organelle Control

真核生物共有のオルガネラである小胞体に焦点を当て、その機能制御について酵母細胞を用いて研究しています。 私たちの研究成果は、小胞体の機能を高め、ストレスに強く、かつ物質生産能が高い酵母を作るという応用展開に繋がります。

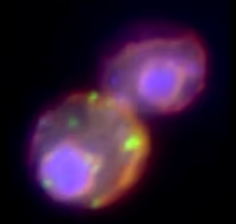

酵母細胞の蛍光顕微鏡写真

小胞体が橙色、核が紫色、小胞体ストレスセンサータンパク質Ire1が緑色で染まっている。

研究の目標

- 酵母細胞をモデルとして、オルガネラの恒常性を保つ制御機構を解明する

- 酵母細胞の小胞体機能を人為的に増強し、医薬品となるヒト分泌タンパク質やさまざまな代謝産物の産業生産に繋げる

- エタノールによる小胞体ストレスについて調べ、ストレスに強く高いアルコール発酵能を持つ酵母を作る

- 小胞体にダメージを与える(小胞体ストレスを引き起こす)疾患を酵母細胞で再現し、発症や治癒のメカニズムに迫る

オルガネラ制御生物学研究室は2025年4月に発足の新しい研究室です。 一緒に研究を始める仲間となる学生の皆さんを募集しています。

酵母について

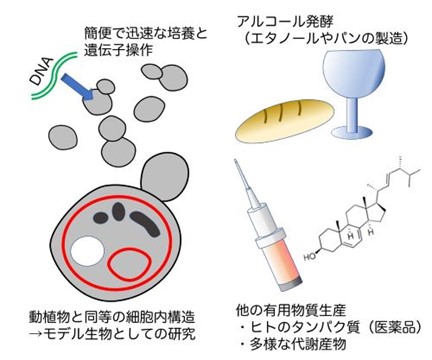

サッカロミセス属出芽酵母(Saccharomyces cerevisiae)は、単細胞の微生物です。 増殖が速くて育てやすく、また、さまざまな遺伝子操作が容易であり、基礎生命科学で重要な数多くの発見が、酵母を用いた研究によって成し遂げられてきました。 酵母の最大の特長は、大腸菌などのバクテリアとは違って、動物や植物と同じく真核生物であることです。 そのため、真核生物特有の生命現象の解明に、酵母は大きく貢献しています。

また、サッカロミセス属酵母はアルコール発酵(酒造・製パン)など多くの面で、古来から人類と関わりを持ってきました。 バイオエタノール製造など、酵母の産業利用は今後ますます重要性を増すでしょう。 また、アルコール以外の多様な代謝産物も、注目度が高い技術です。 酵母を用いた基礎研究での成果が、産業上の価値が高い(物質生産能が高い、環境の悪化に強い)酵母の作出に寄与すると期待されます。

遺伝子組換え技術を使って酵母に作らせたヒトのタンパク質は、バイオ医薬品(ホルモン、サイトカイン、抗体断片)として市販されています。 この目的では、サッカロミセス属酵母加え、ピケア属酵母(Pichia pastoris)もよく使われています。

サッカロミセス属酵母の特長と利用