概要

ほとんどの生物は自身の体の中に時計を持っており、それを使って周期的な環境変化を予測し、対応しています。中でもおよそ24時間のリズムを刻む概日時計は、植物では、遺伝子発現や細胞伸長、花芽形成など様々な生理応答に関わっています。私たちの研究室では、高い時空間分解能で解析するための技術開発を行うことで、概日時計の役割を理解することを目標にしています。さらに、概日時計による重要なアウトプットである季節に応じた開花の分子メカニズムを明らかにし、それを制御することも目指します。これらの研究を通して、植物に対する理解を深めるだけでなく、何が問題であるかを見極めそれに対する適切な検証方法を設定する能力を身につけます。

研究の基本方針

私たちは植物の環境応答、特に光周性花成と概日リズムをキーワードに研究を行っています。光周性も概日リズムも植物だけでなく、動物でも共通して見られる現象であることから、植物での理解を通じて生命の基本原理の理解につなげたいと考えています。科学技術の発展により学問分野は細分化され、領域を超えた理解はますます難しくなってきています。これは車を理解しようとしてエンジンの研究を、エンジンを理解しようとしてネジの研究を始めるのに似ています。ネジへの理解をいくら積み重ねても、車が動く仕組みは理解できません。だからこそ今、私たちは一般的な分子生物学的アプローチに加えて、網羅的な解析技術や機械学習なども柔軟に組み合わせながら、バラバラに積み上がった知見を統合し、より高次の生命理解――“生命が動く仕組み”そのもの――を明らかにすることを目指しています。

教育の基本方針

遠藤研究室では、大学院での教育において専門知識だけでなく日々の生活で活用できる実践的なスキルを教えていきたいと考えています。多くの学生にとって、大学院で学んだ専門知識のほとんどは卒業後に利用されませんが、仮説の生成や論理的思考といった科学的な態度は社会人としての合理的な意思決定に役立つと考えています。特に、大学院およびそれ以降のキャリアでは、問題を解く方法を知るだけでなく、解く価値のある問題を見つけることが非常に重要です。ビジネスであろうとサイエンスであろうと本当に優れた知的生産には共通する手法が存在することを具体例と共に伝えていきます。こうした科学的思考の教育に取り組むと共に、生物学への深い興味・関心を呼び起こし、創造性や好奇心を育んでいくことを目指します。

いつ花を咲かせるのか

植物は季節ごとに咲く花を変え、私たちに季節の移り変わりを知らせてくれます。なぜ植物は決まった時期に花を咲かせるのでしょうか?その答えは、植物の「概日時計」にあります。植物は単に環境に反応するのではなく、概日時計を使って日の長さを測り、最適な季節に花を咲かせるタイミングを判断します。

この開花のメカニズムを解明するための研究は長い歴史があり、関わる遺伝子もたくさん明らかになっています。しかし、概日時計と開花を結びつける遺伝子の正確な働きや、実際に産業でどう活用できるかについては、まだ分からないことが多いです。

もしこの仕組みを理解できれば、花が咲くタイミングをコントロールすることが可能になります。例えば、特定の時期に需要が集中する花の生産や、野菜で花を咲かせない方法を活用することができるかもしれません。

研究の背景

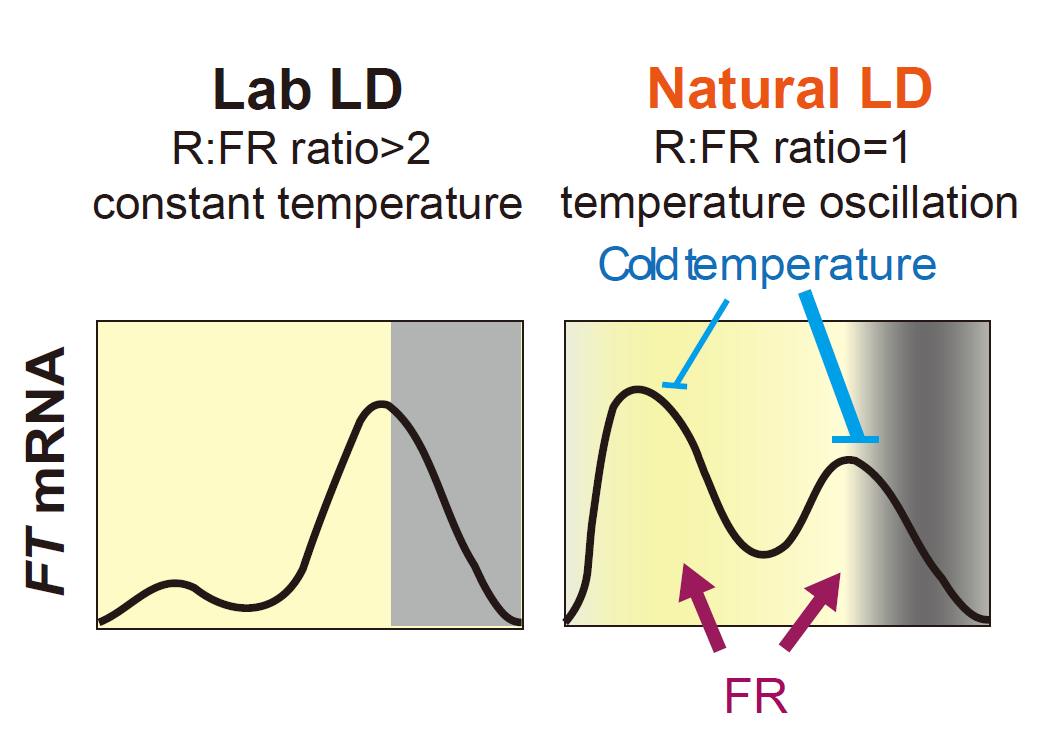

植物の開花応答を考える際にフロリゲン(花咲かホルモン)の発現が重要になります。フロリゲンはほとんどの植物に共通して存在し、植物が花を咲かせる際のスイッチとして機能します。モデル植物シロイヌナズナではフロリゲンはFT(FLOWERING LOCUS T)遺伝子がコードする低分子量のタンパク質であり、葉で合成され、茎頂に輸送されます。FT遺伝子の発現量と花成時期は概ね比例しており、一日のなかでは夕方に発現ピークをもつことが実験室で行われた研究から知られていました。したがって、私たちはこれまで夕方のFT遺伝子の発現がどうやって制御されているのかを理解しようと頑張ってきました。しかし、実験室で明らかになったようなFT遺伝子の制御機構が、実際の野外の開花応答にどの程度当てはまるかはほとんど調べられてきませんでした。

野外環境における花成制御 ― ゆらぐ気温とFT遺伝子の精密なスイッチ ―

そこで私たちの研究室では、「気温のゆらぎ」に着目し、植物がどのようにして最適な時期に花を咲かせているのか、そのメカニズムを探っています。これまで、日長や平均気温がFTの発現に影響を与えることは知られていましたが、自然環境では気温は絶えず変動しています。そこで私たちは、「時間的に変動する温度=温度のゆらぎ」がどのようにFTの発現に影響するのか、そしてそれを植物がどのように読み取っているのかに注目しています。特に、植物の概日時計が、こうした気温の変化を“時間情報”として処理し、FTの発現を調節している可能性を明らかにしつつあります。この新しい視点から、より精密な開花制御の仕組みが見えてきました。

タケ植物の”百年時計”を解き明かす

モウソウチクでは67年ごと、ハチクでは約120年ごとに一斉に開花することが知られています。こうしたタケ類においても、花成にはFT遺伝子が重要であることが示されています。しかし、数十年~百年超という非常に長い周期がどのように計測されているのかについては、従来のモデルでは説明がついていません。また、日内リズムを制御する概日時計がこの超長周期の花成に関与しているかどうかも明らかになっていません。私たちは、特にモウソウチクに注目し、通常とは異なり約25年周期で開花する変異系統なども活用しながら、タケがどのようにして「時間を数えている」のか、その分子機構の解明を目指しています。

開花直前のモウソウチク。この後、雄しべが飛び出してくる。

モウソウチクの夜間サンプリング。植物に感知されづらい緑色の灯りを使用する。

時差ボケと花成

概日時計が正常に機能している植物では、夜明けや日没のタイミングを予測して日の長さを測ることができますが、概日時計が機能しなくなると、昼夜の環境変動にうまく適応できなくなります。では、概日時計による環境変動の予測は、開花や成長といった生理応答にどの程度重要なのでしょうか?この問いに答えるため私たちは、明暗周期を定期的に早める「時差ボケ条件」で植物を育てて、生理応答を観察してみました。その結果、時差ボケ条件に置いた植物が成長が阻害されるとともに開花が早まることを見つけました。現在は、概日時計が時差ボケ条件での開花制御にどのように関わっているかを明らかにしようとしています。

どう時間情報を伝えるのか

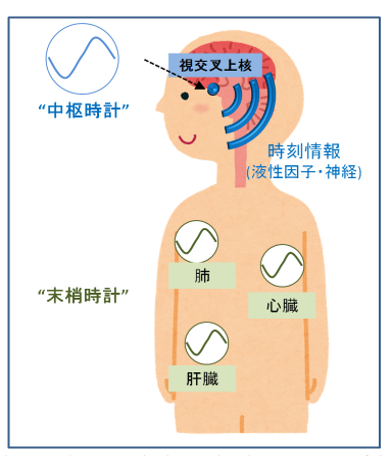

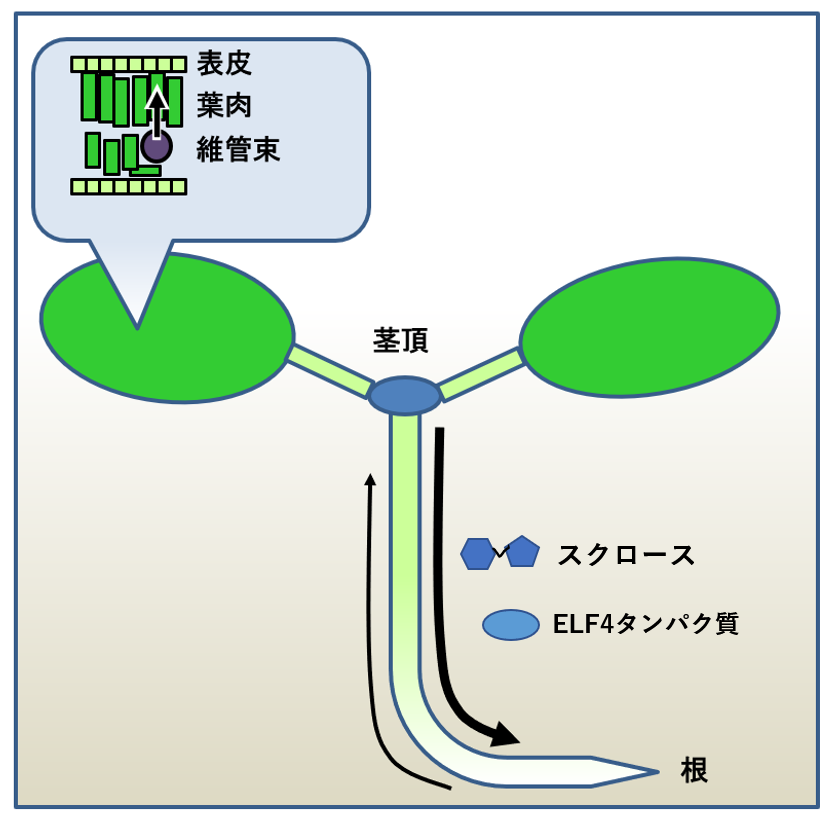

かつて、植物の概日時計は細胞自律的であり、個々の細胞の時計が全身で一様に機能していると考えられていました。当然、概日時計同士のコミュニケーションも存在するとは思われていませんでした。ところが近年、植物の時計には組織・器官ごとに特異性があることや、概日時計の間で時間情報の伝達が行われていることが次々と報告され、植物体における時間情報の共有システムの存在が明らかになりました。また、光合成由来の糖や時計遺伝子ELF4がコードするタンパク質が時間情報伝達物質として機能していることも示されています。ただ、何が・どのように時間情報を伝えているのかについての決定打はなく、また、植物が各部の時間情報をどのように統合させ、いかに役立てているかについては不明なままです。

私たちは、植物の様々な組織や器官で、概日時計がどのように機能し、どのような役割を果たし、個体全体としてどのように時間を共有しているのかをより深く理解すべく、研究を進めています。

植物はどこで時間を感じ、どこへ伝え、どう共有しているのか?

植物の時間情報伝達については、茎頂から根に向けてや、逆に根から地上部への伝達、葉の中では維管束から葉肉への伝達が行われていることが明らかになっています(下図参照)。しかし、それ以外の部分についてはまだわからないことが多く、特に、光合成や蒸散作用など、生命活動で重要な役割を担っている葉にある時計が、外部の器官とコミュニケーションを取っているのかは不明な状態です。そこで私たちは、接ぎ木技術や発光測定技術、オミクス技術などを活用し、葉を中心とした時間情報伝達の仕組みについて解明を目指しています。

哺乳類概日時計の階層構造モデル図。脳の視交叉上核にある中枢時計が、神経系や液性因子などを介して全身の末梢時計に対し支配的にはたらく。

植物概日時計の階層構造モデル図。脳や神経が無い植物にも、茎頂と根や、葉の維管束と葉肉細胞のあいだで階層構造があることがわかってきた。しかし、その他の部位で時間的コミュニケーションや、時間情報伝達を担う物質についてはわからないことが多い。

概日時計は何に役立つのか

概日時計は、さまざまな遺伝子の発現を制御する仕組みとして知られていますが、その働きが実際にどのような形で表れるのか(表現型)については、これまで一部の現象しか詳しく解析されていません。私たちはこれまでに、根毛の伸長や光に対する応答など、概日時計が関与する新たな現象を見出してきました。これらの研究を通じて、概日時計が植物の発生や環境応答において果たす役割をより深く理解することを目指しています。

また、これまで「時計遺伝子」として知られてきた遺伝子群にも、従来の役割とは異なる新たな機能があることが明らかになりつつあります。私たちは、そうした時計遺伝子の未知の働きについても研究を進めています。

概日時計による根毛伸長リズム制御

植物の根の表面には、根毛という1細胞からなる細い突起状の器官が存在し、水分や栄養の吸収に加え、主根の発達を向上させる役割を果たしていると考えられています。私たちは最近、シロイヌナズナの根毛の長さが根の伸長に沿って周期的に変化していることを見出しました(下図参照)。一方時計変異体では根毛長の周期性が全く見られなくなっていました。さらに根毛長の周期性を生み出すには、地上部の概日時計の機能が重要であることが明らかになりました。現在は、根毛長の周期性を生み出す長距離シグナルの解明や概日時計との関係性、さらには根毛長の周期性にはどんな生物学的な意義があるのかを明らかにすべく研究を進めています。

シロイヌナズナ根毛の概日リズム。野生株(左)では約24時間周期で長い根毛と短い根毛が現れる。時計遺伝子変異体(右)では、根毛長のリズムが失われる。