どんな研究室?

オルガネラ制御生物学研究室は、2025年4月に他の研究室(微生物インタラクション研究室)から正式に分離し、独立した研究室となりました。

メンバー

木俣 行雄: KIMATA Yukio

准教授

kimata(at)bs.naist.jp (メールを送るときは、(at)を@に変えてください)

薬学部出身で(薬剤師免許を持っています)、医学部系の大学院に進みましたが、「動物細胞の生命現象を酵母を用いて解析する」という研究にハマり、長年、酵母を題材とした研究を続けています。

「永遠のバックパッカー」を自称しており、大学時代からアジアの国々を旅することが好きです。 そこでの経験は、留学生との交流に役立っていると感じています。

木俣の経歴などは以下のリンクで

木俣 有紀: KIMATA Yuki (博士研究員)

GERONIMO Ralph Allen Capistrano (D3学生・フィリピン)

MOHAMAD Aji Ikhrami (D1学生・インドネシア)

HO Minh Nguyet (研究生・ベトナム)

大西 庸湖: ONISHI Yogo (M2学生)

HO Minh An (M1学生・ベトナム)

PANSANIT Puttiporn (M1学生・タイ)

研究室の特徴と方針

実験室での実験風景

- 留学生の割合が多い研究室です。 日本人学生と留学生を区別せずに研究活動を行う方針ですので、英語でのコミュニケーションが必須です。 留学生が日本人学生に実験を教えることも、あるいは、その逆もあります。 英語に苦手意識を感じている方もいるかもしれませんが、心配しないでください。 一緒に実験をして、実験操作を教えあっているうちに、自然と英語を話せるようになった日本人学生も多いです。

- 大学院は学生が自発的に学ぶ場ですので、個人の自主性と常識を重視しています。 コアタイム(研究室にいるべき時間帯)は決めていませんが、トラブル防止のため、研究室メンバーは常識的な時間(昼間)に実験するようにしてください。

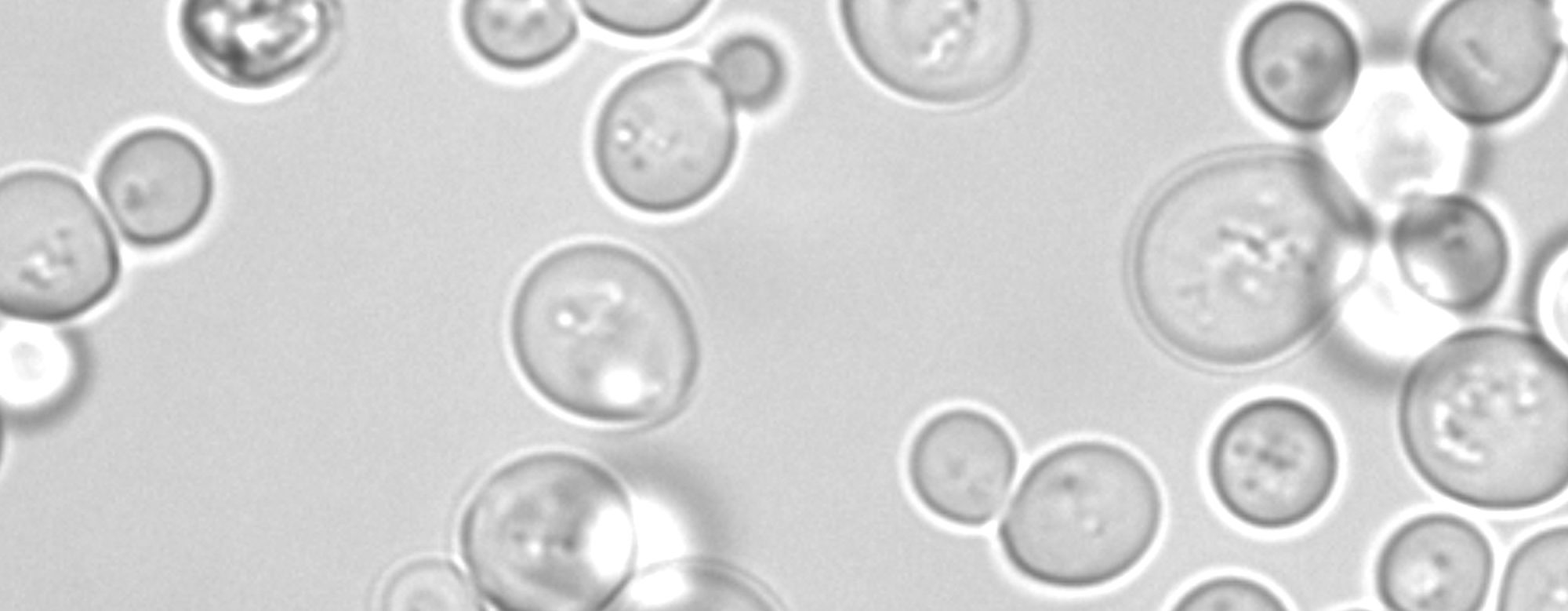

- 酵母を研究対象とし、基礎生命科学と応用展開の両方に興味を持って研究を進めています。

酵母を用いてオートファジーの研究を進め、2016年にノーベル生理学・医学賞を受賞された大隅良典先生と木俣准教授。 木俣准教授は大隅基礎科学創成財団から研究助成を受けており、現在も財団の酵母リサーチフェローとして活動しています。

- 2025年4月の時点では、メンバーが少ないので、定期的なミーティングは行いません。 2025年10月からは英語での勉強会を行いますので、日本人学生も頑張って参加してください。

- ベトナムのいくつかの研究機関と、共同研究を含め密接な関係があります。日本人学生も積極的に交流に参加してくれています。

2023年12月と2025年1月にさくらサイエンス交流プログラムで、ベトナムUniversity of Science and Technology of Hanoiの学生を日本に招へいしました。 写真は東大寺大仏殿前。

本学の卒業生のNguyen Sy Le Thanhさん(現在はベトナムInstitute of Biotechnology)とも共同研究しています。 写真は2023年9月にハノイで。 線路脇にレストランが並んでおり、目の前に列車が通ります。

ベトナムのリゾート地クイニョンにある会議場にて。 ベトナム全土から研究者や学生が集まる生物学のシンポジウムで2023年9月、木俣准教授は招待講演を行いました。

- 高校生や中学生対象の科学実験教室(ひらめきときめきサイエンス事業、スーパーサイエンスハイスクール事業)も開いています。研究室メンバーはアルバイトとして協力してくれています。

高校生向けの科学実験教室。遺伝子組換え実験を行う前に、ピペットマンの使い方を練習しています。2024年8月に撮影。

一般市民向けオープンキャンパス(ナイスポ)で、子供向けの体験教室もしています。 2023年11月に撮影。